遺言書の内容は絶対か?効力の限界と無効になるケースを解説

遺言書は、遺産分割などの場面で故人の意思を尊重し、相続トラブルを防ぐための重要な書類です。しかし、実は遺言書の内容は絶対ではありません。

法的な形式に沿っていないなどの理由で無効となるケースや、遺言書の内容にしたがわなくてもよいケースがあります。本記事では、遺言書でできること・できないことや、無効になるケース、遺言書の内容に納得がいかない場合の対処法などを解説します。

【結論】遺言書の効力は絶対ではない

遺言書は、自分が亡き後の財産の分け方などの希望を残された家族へ託す大切な手段ですが、その内容が常に絶対的な効力をもつわけではありません。法律で定められた要件を満たし、有効と認められた遺言書であっても、その内容を実現しなくてもよいケースや、一部の相続人から異議が唱えられるケースもあります。

遺言書の基本的な法的効力:民法上の位置づけ

民法第960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、その効力を生じない」とあるように、遺言書は民法で形式や記載内容が定められた法的な書類です。遺言により、相続財産の分割方法の指定、相続人以外の人や団体への財産の譲渡(遺贈)、相続人の廃除などができるとされています。

法的に有効な遺言書が存在する場合、相続人は原則としてその内容に従わなければなりません。しかし、遺言書は万能ではなく、一定の条件下ではその内容を実現しなくても良い場合があります。

遺言が無効になるケースとしたがわなくてよいケースの違い

遺言書の書き方が民法で定められた形式に合っていない場合、15歳未満や認知症などで遺言能力がない人が書いた場合、遺言の内容が公序良俗に反する場合、遺言書が偽造された場合などは、その遺言は無効となります。無効とされた遺言の一部または全部はなかったものとして相続の手続きを進めます。

一方、遺言に法的に無効となる理由がなくても、遺言の内容が法的拘束力を持たない場合や、相続人の遺留分を侵害している場合などは、相続人はその内容にしたがう必要はありません。

遺言書でできること・できないこと

遺言書を作成する際には、法律で認められた範囲内で、遺言者の意思を具体的に示すことが重要です。「法律で認められた範囲内で」というのがポイントで、遺言書に記載したからといって全ての内容が法的拘束力をもつわけではありません。

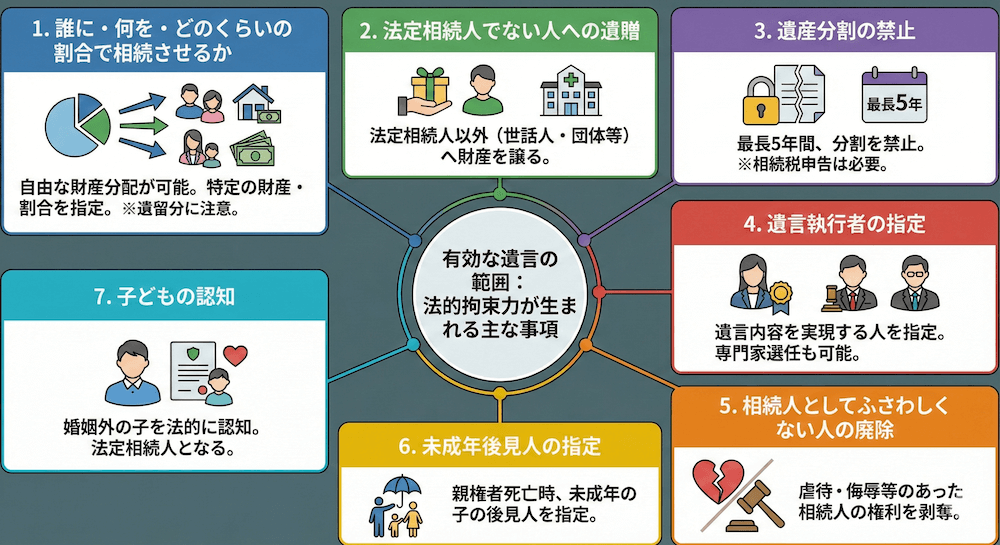

有効な遺言の範囲

遺言書に記載することで法的拘束力が生まれる主な事項を紹介します。相続や遺贈に関すること、相続人の資格に関すること、身分に関すること、遺言の執行や管理に関することなどがあります。

誰に・何を・どのくらいの割合で相続させるか

誰にどの財産をどれくらいの割合で相続させるかを自由に決めることができます。たとえば「同居している長男に実家の土地と建物を相続させたい」「○○銀行の預金は次男に相続させたい」など、特定の人に特定の財産を相続させたい場合に有効です。財産全体に対する相続分を「長男は2分の1」など相続人ごとに決めることも可能です。

相続人同士の取り分は公平である必要はありません。ただし、亡くなった方の配偶者・子・親は最低限の取り分である「遺留分」の権利をもっており、ほかの相続人への財産の分配によって遺留分を侵害された場合は、侵害された分の金額を請求できる点に注意が必要です。

法定相続人でない人への遺贈

誰が相続人となるかは民法で定められており、自由に決められません。しかし、遺言で指定すれば、法定相続人以外の人や団体に財産を譲ることができます。たとえば、お世話になった人に感謝の気持ちを込めて財産を贈ったり、特定の団体に寄付したりすることも可能です。法定相続人がいない場合や、法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合は遺言を活用できます。

遺贈は、遺言者の自由な意思に基づくものですが、遺贈を受ける人(受遺者)が財産を受け取らない選択もできる点や、遺贈の場合も遺留分侵害額請求ができる点を考慮して決めるのがよいでしょう。

遺産分割の禁止

自分が亡くなった後すぐに遺産分割をしない方がよいと考える場合は、最長で亡くなってから5年間、遺産分割を禁止できます。遺言で遺産分割が禁止されている期間は、相続人や受遺者全員が合意しても遺産分割をすすめることはできません。

ただし、遺産分割が禁止されている場合でも相続税の申告は相続開始から10ヵ月以内に済ませる必要があり、法定相続分どおりで分割したと仮定して申告をするなどの手間がかかります。

遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役割を担う人です。遺言者が亡くなった後、遺言の内容にしたがって相続財産の管理や処分を行います。特別な資格がなくても遺言執行者となることは可能ですが、相続人に負担をかけたくない場合や、遺言の内容を確実に実現してほしい場合には行政書士や司法書士、弁護士などの専門家を選任するケースも少なくありません。

相続人としてふさわしくない人の廃除

遺言者に暴力をふるう、精神的な苦痛を与える、名誉を傷つけるなどの行為をした相続人から相続の権利をはく奪することができます。これを「相続人の廃除」といいます。単に仲が悪いだけ、疎遠にしているだけでは認められません。

相続人の廃除をする場合は、併せて先述の遺言執行者の指定もしておきましょう。遺言書に廃除の要件を満たす事実があったことと、特定の相続人を相続から廃除する旨を明記すると、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申立てます。

未成年後見人の指定

ひとり親家庭で未成年の子を残して親権者が亡くなった場合、未成年後見人を指定する遺言があれば、遺言で指定された人が後見人となります。未成年後見人の指定は複数名でもよく、未成年者の教育、財産の管理など重要な役割を担います。遺言がなければ親族などの請求によって家庭裁判所が未成年後見人を選任しますが、より信頼できる人に子の将来を託せる点で遺言のメリットが大きいでしょう。

子どもの認知

法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子は、認知の手続きによって父親と法的に親子関係が生じます。認知すると、生まれたときから父親の子だったことになります。遺言に子を認知する旨を記載することで、その子も自身の法定相続人のひとりとなります。手続きをスムーズに進めるため、遺言執行者も遺言で指定しておくことをおすすめします。

認知する子どもが成人している場合には子ども本人の、未成年の場合には子どもの母親の承諾が必要な点に注意が必要です。

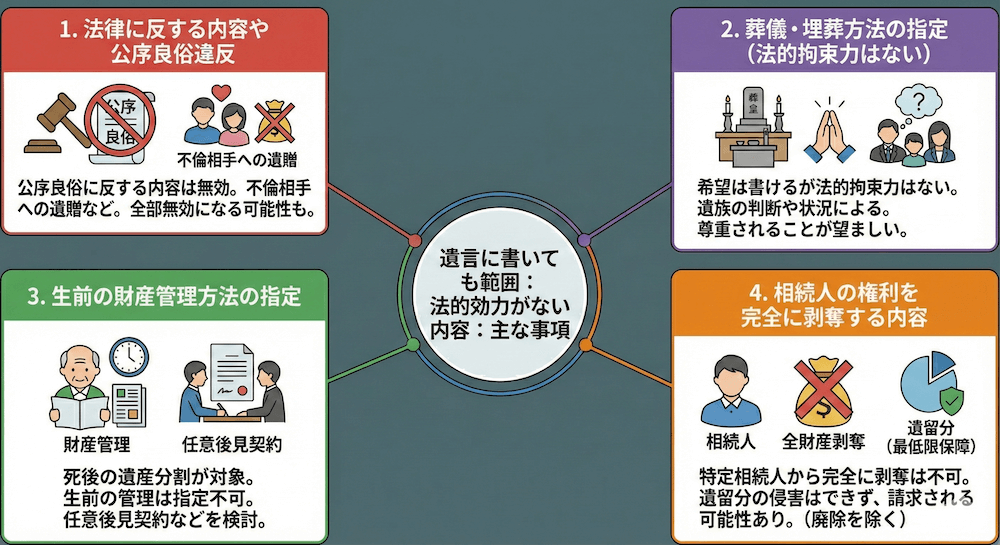

遺言に書いても法的効力がない内容

遺言書に記載しても、法的効力がない事項もあります。

法律に反する内容や公序良俗違反

遺言書の中に公序良俗(公の秩序や善良な風俗、守るべき社会のルール)に反する内容があれば、その部分は無効となります。該当部分を無効とすると遺言全体の内容が成立しなくなる場合は、全部が無効となるケースもあります。

これまでに公序良俗違反となった事例で代表的なものは、不倫相手への遺贈です。遺言書を作成する際には、法律や社会規範に照らし合わせて、内容を検討することが大切です。

葬儀・埋葬方法の指定(法的拘束力はない)

遺言書に葬儀や埋葬方法についての希望を記載することはできますが、これらは法的な拘束力を持ちません。葬儀や埋葬は、遺族の宗教や慣習、経済状況などを考慮して行われるため、遺言者の希望が必ずしも実現するとは限りません。ただし、遺族が遺言者の希望を尊重し、可能な限り実現するよう努めることが望ましいでしょう。

生前の財産管理方法の指定

遺言は、遺言者の死亡後の遺産分割などについて定めるものであり、生前の財産管理方法を指定することはできません。遺言者が認知症などで判断能力が低下した場合に備えたい場合は、財産管理を委任する契約(任意後見契約など)を結んでおくとよいでしょう。

相続人の権利を完全に剥奪する内容

法的拘束力がある内容として紹介した「相続人の廃除」を除き、遺言で相続人の権利を完全にはく奪することはできません。特定の相続人に財産を全く配分しないことも可能ですが、亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の相続分が保障されており、遺言によっても遺留分を侵害することはできません。

遺言の内容で全く財産が配分されなかった相続人が遺留分を侵害されたとして、財産を受け取った相続人に遺留分侵害額請求をする可能性があります。

遺言の効力発生時期と条件

遺言は、原則として遺言者が死亡時に効力が生じます。ただし、遺言に停止条件が付されている場合には条件が成就した時に効力が発生します。たとえば「大学を卒業したら、預金△△円を遺贈する」「結婚したら実家の土地と建物を相続させる」などの条件が考えられます。

成就が明確にわかりにくい条件や、成就までに長期間を要することが明らかな条件を付けると相続人や受遺者の間でトラブルとなるリスクがあるため注意が必要です。

【形式別】遺言書の種類と無効になるリスク

遺言書の形式は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類と定められており、それぞれ民法で定められた形式の要件が異なります。ここでは、遺言書の種類と無効になるリスクについて詳しく解説します。

公正証書遺言:もっとも確実な方式だが無効になるケースも

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が遺言者の意思を確認し、法律に則って作成するため形式的な不備で無効になるリスクが低く、もっとも確実な方法といえます。原本が公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がないのも大きなメリットです。

遺言書が本人のものであることや本人の意思に基づいた内容であることを確認するため、2人以上の証人の立ち会いが必要です。未成年者や相続人となる可能性がある人、遺贈を受ける人は証人になれません。そのため、行政書士や司法書士などの専門家に証人を依頼するケースもあります。

万全と思われる公正証書遺言であっても、無効となるケースがあります。遺言者自身が認知症や精神障害により、遺言書作成当時に遺言能力(遺言者が遺言の内容を理解し、判断できる能力)がなかったと判断された場合や、遺言の内容に遺言者の錯誤(勘違い)が含まれていた場合などです。

自筆証書遺言:方式不備で無効になりやすい落とし穴

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。コストが抑えられ気軽に作成できる反面、形式の不備で無効になるリスクが高いため注意しましょう。全文を遺言者本人が自筆したうえで、日付・氏名を記載し、押印が必要です。遺言書の内容に遺言者の意思が反映されているか、形式の不備がないかなどを事前に専門家に確認することをおすすめします。

自宅などで保管することが可能ですが、紛失や偽造のおそれがあります。また、公正証書遺言とは異なり、相続人立会いのもと家庭裁判所の検認手続きを経ないと遺言書を相続手続きに使えません。この点は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで対策が可能です。遺言書の原本と画像データが法務局で保管され、遺言書の紛失や改ざんを防ぐとともに、家庭裁判所での検認手続きが省けます。

自筆証書遺言は遺言の存在も内容も周囲に秘密にしておくことができますが、亡くなった後すぐに見つけてもらえなければ遺言の意味がありません。遺言がないものとして遺産分割協議がなされた後に遺言書が見つかると、遺産分割がやり直しになる可能性があります。トラブルにならないよう、残された家族にきちんと見つけてもらえるような工夫をすることが重要です。

秘密証書遺言:滅多に使われない理由と無効になるリスク

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公に証明するものです。遺言者本人が作成して封をした遺言書を公証役場に持ち込み、公証人と2人の証人に見せて自分の遺言であることを証明します。封をしてあるため、内容を確認されることはありません。手続きが終わったら、遺言書を持ち帰り、自宅などの任意の場所で保管します。

公証役場での手続きの手間や費用がかかる、内容の法的有効性が担保されない、紛失のリスクがあるなどのデメリットから、利用されるケースが少ないのが実情です。

特別な遺言(危急時遺言・船舶遺言など)の有効性

ここまで解説した「公正証書遺言」・「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」は普通方式遺言です。病気や災害などで死期が迫り、普通方式遺言を作成できない場合は特別方式遺言の作成が認められています。特別方式遺言として、一般危急時遺言と難船危急時遺言の2つを紹介します。

一般危急時遺言は、病気やけがなどで死亡の危険が迫っている場合の遺言です。「未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」(民法第974条)以外の3人以上の証人立会いのもとで作成します。遺言者が口頭で遺言の内容を伝え、証人のひとりがそれを書き起こし、遺言者と自分以外の証人に読み聞かせます。内容に間違いがなければ、証人全員が署名押印をします。作成後20日以内に遺言者の住所地の家庭裁判所で確認手続きをする必要があります。

難船危急時遺言は、遭難した船舶の乗船者などが生命の危険に直面している状況で、口頭によって作成される遺言です。乗っている飛行機が無事に着陸できない状況の場合も利用できます。証人2人以上の前で口頭で遺言をし、証人が遺言の趣旨を書き留めて署名押印をします。証人は後から記憶をたどって遺言の趣旨を書いて署名押印することもできます。緊急の状況であるため、一般危急時遺言よりも要件が緩和されています。証人のひとりまたは相続人などから遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じません。

上記の場合はいずれも、通常の遺言書を作成できる状況になった時から6ヵ月間生存した場合、遺言の効力がなくなる点に注意が必要です。

有効な遺言でも従わなくてもよいケース

遺言書は、亡くなった方の意思として尊重されるべきものですが、遺言書として法的に有効でも、内容によっては相続人がしたがう必要がないケースもあります。

遺言の内容が実現不可能

遺言書の内容が、遺言者の死亡時に実現不可能なケースでは、遺言にしたがう必要はありません(もとより、したがうことができないのです)。

たとえば、遺言書「不動産Aを長男に譲る」と記載したが、遺言者が死亡する前にその不動産

Aを売却してしまっていた場合などが該当します。この場合、当該不動産Aはすでに第三者が所有しているため、長男が相続することはできません。また、遺言書に「B銀行の預金を孫に譲る」と記載されていたが、遺言者が死亡する前にその預金を使い果たしてしまっていた場合も同様です。

遺言の内容が不明確で解釈できない

遺言の内容が曖昧で、相続人の間で解釈が分かれる場合があります。遺言書を作成する際に誰にどの財産を相続させたいのかを明記しないと、相続人間のトラブルの原因になりかねません。

具体的には、「長男にできる限りの財産を譲る」という記載があるが、どの程度の財産を譲るのかが不明確な場合や、「土地は次男に譲る」と記載があるが、どの土地を指しているのかが不明確な場合があります。

このような場合、遺言者にどのような意図で書いたのかを確認する術がないため、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める必要があります。遺言者の意思を尊重しつつ、相続人全員が納得できるような解決策を見つけることが重要です。

遺言の内容が遺留分を侵害している

民法では、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の相続分が保障されています。遺留分とは、相続人が最低限相続できる遺産の割合のことです。遺言によっても、遺留分を侵害することはできません。遺留分を侵害する内容の遺言は法的には有効ですが、遺留分を侵害された相続人は遺言の内容だからと諦めるのではなく、ほかの相続人に遺留分侵害額請求ができます。

葬儀の希望が書かれている

遺言書に葬儀や埋葬方法についての希望を記載することはできますが、これらは法的な拘束力を持たないため、必ずしもしたがう必要はありません。葬儀は遺族の宗教や慣習、経済状況などを考慮しておこなわれるため、遺言者の希望が必ずしも実現するとは限りません。ただし、遺族が遺言者の希望を尊重し、可能な限り実現するよう努めることが望ましいでしょう。

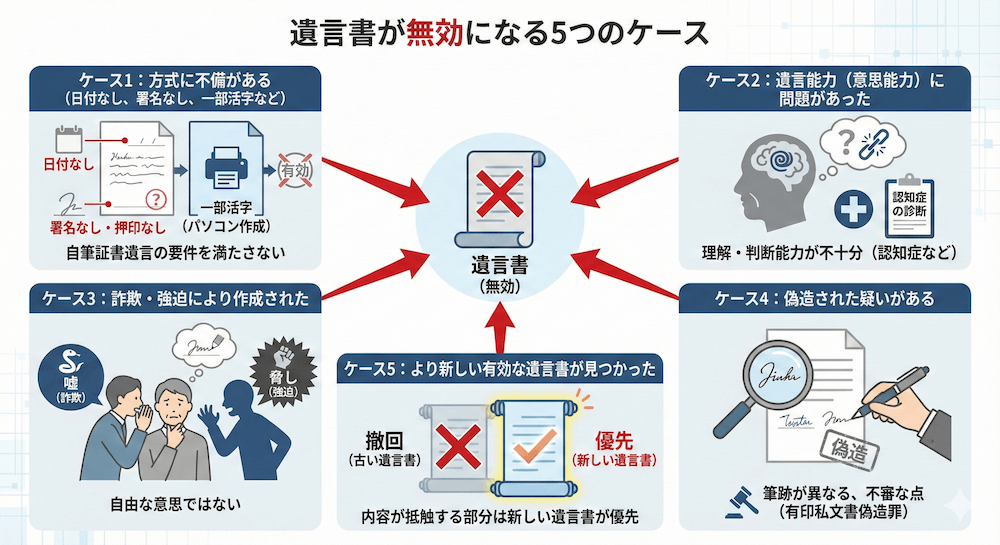

遺言書が無効になる5つのケース

遺言書は、遺言者の最終的な意思表示として尊重されるべきものですが、法律で定められた要件を満たしていない場合や、遺言者の意思能力に問題があった場合などには無効となることがあります。ここでは、遺言書が無効になる5つのケースについて詳しく解説します。

ケース1:方式に不備がある(日付なし、署名なし、一部活字など)

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合に特に問題になるのが、方式の不備です。法律の要件を満たさない遺言書は無効となります。以下のようなケースは無効となる可能性が高いです。

- 遺言書の一部または全部をパソコンで作成した

- 遺言書の作成日を記載しない

- 遺言書の作成日が「令和7年5月吉日」のようなあいまいな記載になっている

- 自筆で署名していない

- 押印がない

遺言書の作成時に行政書士や司法書士などの専門家に相談することで、方式の不備を防ぐことが可能です。

ケース2:遺言能力(意思能力)に問題があった

遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力のことです。遺言能力の有無は、医師の診断書や遺言作成時の状況などから判断されます。たとえば、遺言者が遺言書を作成した時点で、認知症が進行しており、自分の財産や相続人のことを十分に理解できていなかった場合、遺言書は無効となる可能性が高いです。

ケース3:詐欺・強迫により作成された

詐欺・強迫により作成された遺言は、遺言者の自由な意思に基づいて作成されたものではないため無効です。遺言者に対して嘘の情報を伝えたり、遺言者に対して危害を加えるなどと脅したりして、特定の相続人や受遺者に有利な遺言を書かせるケースが考えられます。ただし、遺言者が亡くなった後で詐欺や強迫を立証するのは非常に難しいといえます。

ケース4:偽造された疑いがある

遺言書が偽造された場合、遺言書は無効になります。筆跡が明らかに本人のものと異なる、遺言書作成日当時は認知症が進行していたはずなのに首尾一貫した文章が書かれているなど、遺言書に不審な点が見つかり、遺言無効の調停や審判に発展するケースがあります。遺言書の偽造は、刑法上の有印私文書偽造罪に問われる可能性があるほか、遺言書を偽造した人は相続欠格となり相続する権利を失います。

ケース5:より新しい有効な遺言書が見つかった

遺言者が複数の遺言書を作成し、新しい遺言書の内容が古い遺言書の内容に抵触する場合、当該部分については古い遺言書を撤回したものとみなされ、新しい遺言書の内容が優先されます。矛盾がない部分については古い遺言書も有効です。

遺言の内容に納得いかない場合の対処法

遺言書の内容に納得がいかない場合、状況によっては法的手段で異議を申立てることが可能です。ここでは、遺言の内容に納得がいかない場合の対処法について、具体的な手続きや注意点を確認しましょう。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の相続分です。遺言によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分侵害額請求をおこなうことができます。特定の財産の引渡しを請求することはできず、原則として金銭で支払いを受けます。

遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分侵害額の計算根拠や支払期限などを記載した請求書を内容証明郵便などで送付します。遺留分を侵害した相続人が請求に応じない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申立てます。裁判官と調停員が間に入った調停でも合意に至らない場合は、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起します。

遺留分侵害額の算定や、調停・訴訟の手続きには専門知識が必要なため、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

遺言無効確認調停/訴訟

遺言書の有効性に争いがある場合、家庭裁判所に遺言無効確認調停または訴訟を申立てることができます。遺言無効確認調停は、裁判官や調停委員が間に入り、当事者間の話し合いによる解決を目指す手続きです。調停では、遺言書の有効性について、当事者双方の主張や証拠に基づいて話し合いが行われます。調停が成立すれば、遺言書の有効性についての合意が成立し、調停調書が作成されます。調停が不成立となった場合には、遺言無効確認訴訟を提起することができます。遺言無効確認訴訟では、裁判所が遺言書の有効性について判断を下します。

この場合も弁護士に相談することで手続きがスムーズに進むでしょう。

まとめ:遺言書は「絶対」ではないが重要な法的文書

遺言書は、遺言者の意思を実現するための重要な手段ですが、無効になるケースや、遺言書の内容にしたがわなくてもよいケースもあります。これから遺言書を作成する方は、法的に有効かつ自分の意思を反映した遺言書を作成するために、専門家に相談することをおすすめします。親族の遺言書を発見して対応に困っている方や、遺言書の内容に納得がいかない方も、早めに専門家に相談し、適切な対応を取りましょう。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続に関するご相談を受け付けています。司法書士や弁護士などの専門家と提携しており、遺言書の検認手続きや、調停・審判などの対応が必要となった場合も、当事務所が窓口となってスムーズに手続きを進められます。遺言書の作成や遺言書の取り扱いについてお悩みがある方は、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。