相続順位と財産分与の違いは?法定相続人と相続分の基礎知識

相続と財産分与は、いずれも「財産を分ける」手続きですが、その目的や適用される場面は大きく異なります。相続は亡くなった人の財産を法定相続人が引き継ぐ制度であり、一方の財産分与は離婚時に夫婦が共有財産を分ける手続きです。しかし、これらの概念が混同されることも少なくありません。

本記事では、相続と財産分与の違いを明確にし、法定相続人の範囲や順位、相続分の計算方法について詳しく解説します。特に「相続人になれるのかわからないケース」や「相続権が失われる条件」など、誤解しやすいポイントにも触れ、適切な相続手続きを行うための知識を提供します。

相続と財産分与の違いを理解しよう

「財産を分ける」という点では共通している相続と財産分与ですが、適用される場面や法的なルールは全く異なります。 相続は亡くなった人の財産を引き継ぐ手続きであり、財産分与という言葉は主に夫婦が離婚する際に婚姻中に築いた財産を分ける手続きを指します。

しかし、実際にはこの2つが混同されることも少なくありません。特に、離婚後の相続や、生前贈与を含めた遺産分割の話題では、財産分与と相続がごちゃ混ぜになってしまうケースもあります。ここでは、それぞれの制度の違いを明確にし、相続と財産分与を正しく理解するためのポイントを解説します。

相続とは?亡くなった人の財産を引き継ぐ制度

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一定のルールにしたがって相続人が引き継ぐ制度です。相続財産には、現金や預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。

誰が相続人となるかは民法で定められており、相続人となるために特別な手続きは必要ありません。ただし、相続財産の分け方を決めるために相続人全員による遺産分割協議が必要になる場合もあります。また、相続人は必ずしも財産を引き継がなければならないわけではなく、限定承認や相続放棄によって財産の一部または全部を引き継がない選択もできます。

財産分与とは?主に離婚時に行われる財産分配

財産分与とは、夫婦が離婚する際に、結婚している期間に築いた財産を公平に分配する手続きを指します。結婚後に夫婦の協力によって得た財産は共有財産とみなされ、原則として夫婦それぞれに分けられるべきものとされます。

財産分与の対象となる財産は、夫婦が一緒に住んでいた家や、車、預金、年金や保険金など多岐にわたります。一方で、結婚前から個人が所有していた財産や、相続や贈与で得た財産は夫婦それぞれの財産とされ、財産分与の対象とはなりません。

必ず半分ずつ分けるのではなく、どちらかが特に家事や育児で多くの時間を割いていたり、収入を多く得ていたりした場合、その貢献度に応じて分け方が変わることもあります。具体的な財産の分け方は離婚する夫婦間の話し合いや裁判で決定されます。

なぜ相続と財産分与が混同されやすいのか

相続と財産分与はどちらも財産を分ける手続きであるため、混同されることがあります。相続人同士で財産を分ける「遺産分割」の意味で「財産分与」という言葉を使う方も少なくありません。

また、離婚後に元配偶者が亡くなった場合の相続について考えるケースでは、相続と財産分与を混同しやすい傾向があります。詳しくは後述しますが、離婚後に元配偶者が亡くなった場合は、元妻・元夫に相続する権利はありません。元配偶者との間に子がいる場合は、子は法定相続人です。いずれにしても、財産分与と相続は切り分けて考える必要があります。

法定相続人と法定相続順位

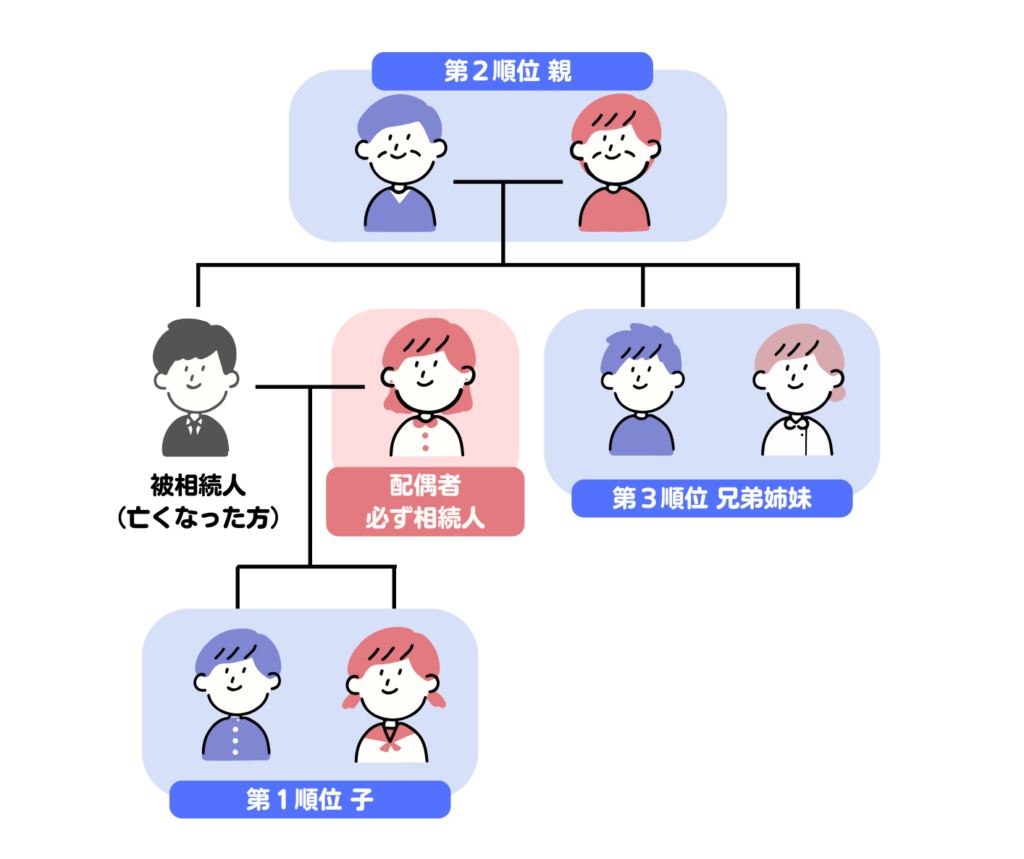

相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の財産は法律で定められた相続人が引き継ぎます。この相続人のことを「法定相続人」といい、その範囲や順位は民法で決められています。相続において重要なのは、配偶者が必ず相続人になること、配偶者以外の相続人には順位があることです。それぞれのルールを詳しく見ていきましょう。

配偶者は常に相続人になる

被相続人の配偶者は、常に相続人です。結婚していれば、夫・妻のどちらかが亡くなった際に必ず相続権があります。ただし、これは配偶者が亡くなった時点で法律上の夫婦に限られ、内縁関係の場合は法定相続人とはなりません。配偶者は次に解説する血族相続人とともに相続人となり、配偶者が相続する割合は、ほかに誰が相続するかによって変わります。

血族相続人の順位は子→親→兄弟姉妹

配偶者とともに相続人となる血族相続人は、法律で相続の優先順位が決まっています。第1順位は子(直系卑属)、第2順位は親(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹です。優先順位の高い相続人がいれば、後の順位の人は相続人となりません。たとえば、子がいれば、配偶者と子のみが相続人となり、親と兄弟姉妹は相続人となりません。また、同順位の相続人が複数名いる場合、全員が相続人となります。たとえば、被相続人に子が3人いる場合は、3人とも相続人です。

各ケースでの法定相続分の計算方法

法定相続人が決まったら、それぞれが受け取る財産の割合(法定相続分)を確認する必要があります。基本的なケースを紹介します。

| 相続人 | 法定相続分 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 配偶者が全額 |

| 配偶者+子 | 配偶者 1/2、子 1/2 |

| 配偶者+父母・祖父母 | 配偶者 2/3、父母・祖父母 1/3 |

| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4 |

法定相続分のルールは原則で、遺言がある場合は遺言が優先されます。また、相続人全員で遺産分割協議を行い法定相続分とは異なる分け方も可能です。

本来の法定相続人が先に死亡している場合

亡くなった方の財産は法定相続人が引き継ぐのが基本ですが、本来の法定相続人がすでに死亡している場合はその子が代わりに相続する場合があります。これを「代襲相続」といいます。ここでは、代襲相続の基本ルールや計算方法を解説します。

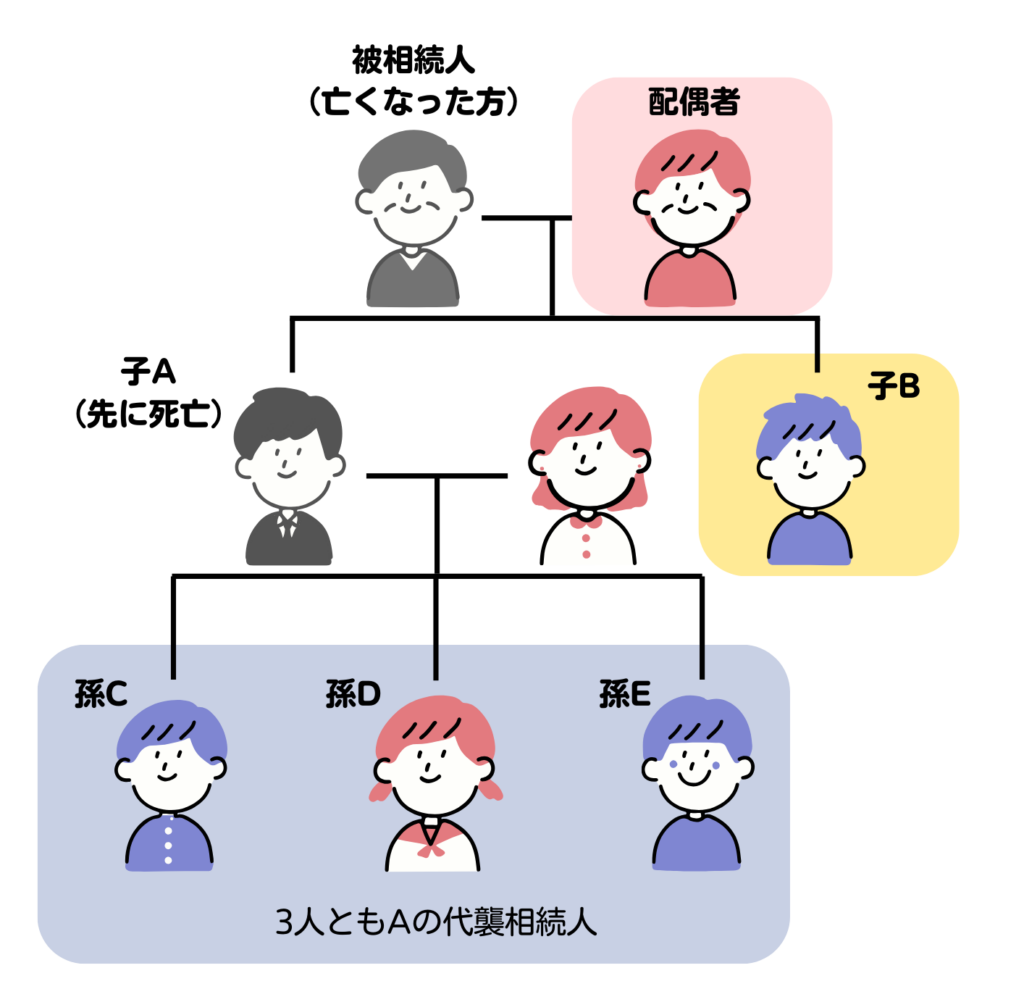

代襲相続とは?亡くなった相続人の子が代わりに相続する制度

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が死亡している場合に、その子が代わりに相続する制度です。たとえば、被相続人の長男が相続するべきところ、長男がすでに亡くなっている場合、長男の子が代わりに相続人となります。

直系卑属の場合は何代でも後の代が代襲相続できるため、被相続人の孫も既に亡くなっているがひ孫がいる場合は、ひ孫が相続します。一方、本来の相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥・姪)は代襲相続しますが、甥・姪の子は代襲相続しません。

代襲相続が発生するケースと発生しないケース

代襲相続が発生するケースと発生しないケースを具体的に見ていきましょう。

代襲相続が発生するケース

相続人となる子のひとりが先に死亡しているが、子の子(被相続人の孫)が存命

孫が代襲相続

相続人となる兄弟姉妹のひとりが先に死亡しているが、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が存命

甥・姪が代襲相続

子がいる法定相続人が相続欠格・相続廃除になった場合

子が代襲相続

代襲相続が発生しないケース

本来の相続人が相続放棄した場合

本来の相続人の子は代襲相続しない

相続人となる兄弟姉妹もその子(甥・姪)も死亡している場合

甥・姪の子は代襲相続しない

代襲相続人の相続割合はどう計算する?

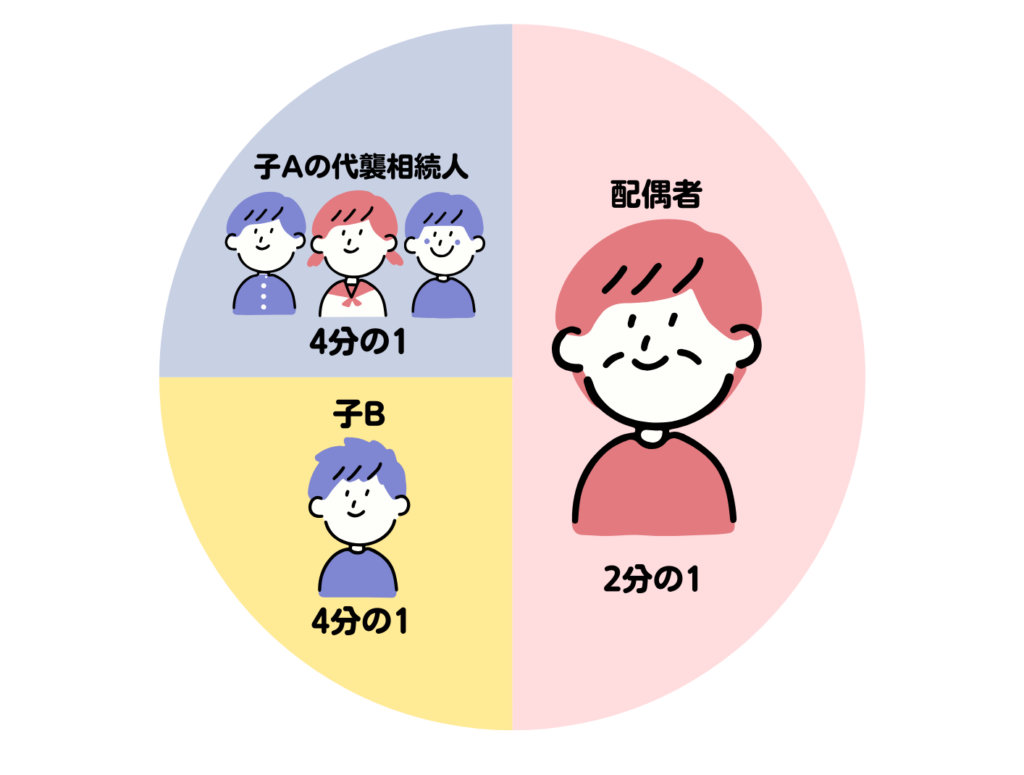

代襲相続の相続割合は、本来の相続人が持っていた相続分を、代襲相続人全員で均等に分割します。代襲相続の発生により相続人の人数が増えることもあるため、相続割合の計算は注意が必要です。被相続人の孫が代襲相続するケースで確認しましょう。

被相続人には配偶者と子A・Bがいますが、子Aは既に死亡しています。子Aに代わり、子Aの子(被相続人の孫)C・D・Eが代襲相続します。この場合、本来の相続分は配偶者が2分の1、子Aと子Bが4分の1ずつです。子Aは亡くなっており、Aの相続分を孫C・D・Eが3人で均等に分けるので、3人の相続分は12分の1となります。

相続人となるか迷いやすい特殊なケース

相続においては、法定相続人が誰であるかが基本的に定められていますが、いくつかの特殊なケースでは相続人が誰かが判断しづらいことがあります。ここでは、具体的なケース別に相続人となるかを解説します。

離婚した元配偶者は相続人になる?

離婚した元配偶者は相続人にはなりません。法定相続人に配偶者が含まれますが、被相続人が亡くなった時点で離婚が成立している場合は相続権がありません。ただし、離婚の際の協議や遺言書の内容に明記してあれば、元配偶者が遺贈などの形で財産を受け取ることは可能です。

内縁関係(事実婚)のパートナーの相続権

内縁関係(事実婚)のパートナーには、法的には相続権はありません。法定相続人として認められるのは婚姻届を提出した配偶者だけです。遺言に事実婚の夫・妻に財産を渡すことが書かれていれば、相続ではなく遺贈として財産を受け取ります。また、パートナーが介護や生活の支援、経済的支援など特別な貢献をしていれば、法定相続人がいないケースで特別縁故者として財産を受け取れる可能性があります。内縁関係のパートナーが遺族年金などを受け取る場合もあるため、相続と異なる法律上の救済がある点も理解しておくことが重要です。

相続開始時に胎児だった子の相続権

相続開始時に胎児だった子には相続権があります。相続の際は生まれたものとして相続人の人数にカウントされ、無事に生まれると相続権を行使できます。万が一死産となってしまった場合は、胎児は相続人でなかったものとしてほかの相続人で財産を分割します。相続人に胎児が含まれる場合は、無事に誕生するのを待ってから遺産分割協議を行うことも可能です。

養子縁組と認知した子の相続権

養子縁組した子は、実子と同じように相続権を持ちます養子縁組によって、養親との間に法的な親子関係が成立し、養子も実子と同じ相続権を持ちます。養子縁組をした子は、実の親と養親双方の相続人となります。一方、特別養子縁組の場合は事情が異なり、実の親との法律上の親子関係がなくなるため、養子は実の親の相続人とはなりません。

また、認知した子も同様に父親の相続人となります。認知とは、法律上の夫婦でない男女の間に生まれた子を父親が自分の子であることを正式に認める手続きです。認知された子は法的に実子として扱われるため、相続権があります。

相続人が行方不明または判断能力に問題がある場合

相続人が行方不明の場合や判断能力に問題がある場合でも、その相続人を除外して手続きを進めることはできません。

相続人が行方不明の場合、家庭裁判所に選任された「不在者財産管理人」が行方不明の人に代わって遺産分割協議に参加できます。7年間以上の長期にわたって生死が不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申立て、認められると行方不明の人は死亡したものとして扱われます。行方不明の相続人が後に現れた場合にトラブルになる可能性もあるため、専門家に相談の上で手続きを進めることをおすすめします。

相続人の中に認知症や精神障害などの事情でみずから遺産分割協議に参加するのが難しい人がいるケースもあります。遺産分割協議の際に一時的な代理人を立てて代わりに協議に参加してもらう方法や、成年後見制度を利用する方法があります。親族同士で代理人を立てて解決しようとすると無用なトラブルを招くリスクがあるため、司法書士や弁護士などに相談すると安心です。

法定相続人の相続権が失われるケース

法定相続人は必ず相続するのではなく、相続権を失うケースもあります。相続人みずから相続する権利を放棄する相続放棄と、相続人にふさわしくないとして除外される相続欠格、相続廃除の3つです。

相続放棄:相続を受けない選択

相続放棄とは、相続人が相続権を放棄し、相続財産を一切受け取らないことを選ぶ手続きです。相続放棄をするとその相続人は初めから相続人でなかったことになり、遺産分割に参加することはできません。代襲相続は発生せず、同順位の相続人がほかにいない場合は次の順位の相続人に相続権が移ります。

相続放棄をする場合は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内(一般的には被相続人が亡くなってから3ヵ月以内)に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。借金がプラスの財産を上回っている場合や、遺産に関与したくない場合に選択されることが多い制度です。先順位の相続人が全員相続放棄をしたことで、思いがけず相続人となり借金を抱えるケースもあるため、相続放棄する場合は早めに親族に話しておくとトラブルが起きにくくなります。

相続欠格:法律で定められた欠格事由に該当する場合

法律により定められた条件に該当した場合、特別な手続きをしなくても自動的に相続権を失うのが相続欠格です。以下のようなケースに該当する相続人は相続権を失います。

相続欠格の対象となるケース

- 故意に被相続人を殺害した、または殺害しようとした

- 故意に先順位または同順位の相続人を殺害した、または殺害しようとした

- 被相続人が殺害されたことを知っていながら告発または告訴しなかった

- 詐欺又は強迫によって、被相続人の意思に基づく遺言をさせなかった

- 遺言書を偽造・変造する、捨てる、隠すなどの行為をした

相続欠格となった相続人に子がいれば、代襲相続の対象となります。代襲相続する人がいなければ、その相続分は同順位のほかの相続人に分配されます。同順位の相続人がいなければ、相続権は次順位の相続人に移ります。

相続廃除:被相続人の遺言による廃除

相続廃除とは、被相続人が特定の相続人を相続から除外する手続きです。被相続人本人が家庭裁判所に生前に申立てをする方法と、遺言に明記しておき遺言執行者が申立てをする方法があります。単に相続人と仲が悪いなどの理由では相続廃除が認められず、被相続人に虐待や重大な侮辱行為をはたらくなどの事情があることが条件です。

家庭裁判所で廃除が認められると、廃除された相続人は相続権を失います。相続欠格と同様に、廃除された相続人に子がいれば、代襲相続の対象となります。代襲相続する人がいなければ、その相続分は同順位のほかの相続人に分配されます。同順位の相続人がいなければ、相続権は次順位の相続人に移ります。

遺留分制度で守られる最低限の相続分

遺留分は、相続人が最低限受け取るべき財産を確保するための制度です。遺言や遺産分割協議で財産の分け方に大きな偏りが生じた場合には、遺留分に注意が必要です。

遺留分とは?誰が遺留分権利者になるのか

遺留分とは、相続人が遺言や遺産分割協議によって遺産を受け取る際に、最低限保障されるべき相続分です。遺留分権利者となるのは、配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)です。法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

特に被相続人の配偶者や子どもなど生計を共にしていた相続人の生活を守ることを目的としており、遺留分権利者は、遺言や遺産分割協議によって取り決められた分配が不公平であると感じた場合に、ほかの相続人に対して遺留分侵害額請求ができます。

遺留分の計算方法と侵害された場合の対応策

遺留分は、相続人の法定相続分に基づいて計算されます。具体的には、遺留分は以下のように計算されます。

| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 | 遺留分 |

|---|---|---|

| 配偶者のみ | 100% | 1/2 |

| 配偶者+子 | 配偶者1/2、子1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |

| 子のみ | 100% | 1/2 |

| 配偶者+父母(祖父母) | 配偶者2/3、父母(祖父母)1/3 | 配偶者1/3、父母(祖父母)1/6 |

| 父母(祖父母)のみ | 100% | 1/3 |

| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | 配偶者1/2 |

| 兄弟姉妹のみ | 100% | なし |

遺産や遺産分割協議によって相続分が不公平に指定された場合、遺留分権利者はその侵害された分を請求できます。不動産や動産を引き渡すように求めることは原則としてできず、侵害された遺留分の額に相当する金銭を支払ってもらうことで、最低限の相続分を保障されます。

遺留分侵害額請求権の時効と注意点

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が自分の遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内または遺留分権利者が相続を開始して(被相続人が亡くなったとき)から10年以内に行使しなければなりません。この期間を過ぎると、遺留分侵害額請求権は消滅します。遺留分侵害額請求権を行使する場合、侵害された遺留分に相当する金銭を請求するためには、遺言や遺産分割協議書をもとに財産の内容や価額を明らかにし、法律に基づいて手続きを進める必要があります。遺留分を取り戻したいと考えたら、早期に専門家に相談することが重要です。

法定相続人が誰もいない場合はどうなる?

法定相続人が全くいない場合、亡くなった人の財産は最終的に国のものとして国庫に帰属します。相続人全員が相続放棄した場合も同様です。特別縁故者にあたる人がいる場合は、財産を引き継ぐ場合もあります。

特別縁故者が財産が受け取る場合も

法定相続人がいない場合、特別縁故者という、被相続人と深い縁があった人が財産を受け取る場合があります。特別縁故者として認められるには、以下の3つのどれかにあてはまることが条件です。

特別縁故者の要件

- 被相続人と生計を同じくしていた者

- 被相続人の療養看護に努めた者

- その他被相続人と特別の縁故にあった者

たとえば、亡くなった人と長年一緒に暮らしていた内縁のパートナーや親族、亡くなった人の生活の世話や看護をしていた人などが該当します。

特別縁故者の申立ては、被相続人が亡くなってすぐに行うことはできません。まずは家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをし、法定相続人捜索の公告をします。6ヵ月経過しても相続人が現れずに相続人の不存在が確定したら、3ヵ月以内に家庭裁判所に特別縁故者の申立てをします。申立てが認められた場合は、相続ではなく遺贈として財産を受け取ることができます。

最終的には国庫に帰属する流れ

相続人がいることが明らかではない場合は、相続財産は法人として扱われ、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が管理します。法定相続人も特別縁故者も見つからない場合、清算して残った財産は国のものになります。具体的な流れは以下の通りです。

相続財産管理人選任から国庫帰属までの流れ

- 相続財産管理人の選任申立て: 利害関係人(債権者、受遺者など)または検察官が家庭裁判所に申立てを行います。

- 相続財産管理人の選任・公告: 家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その旨を公告します。

- 債権者・受遺者への弁済: 相続財産管理人が債権者や受遺者に弁済を行います。

- 相続人捜索の公告: 相続人が見つからない場合、家庭裁判所が相続人捜索の公告を行います。

- 相続人不存在の確定: 相続人が現れない場合、相続人不存在が確定します。

- 特別縁故者への相続財産の分与: 被相続人と特別な関係があった人(特別縁故者)は、家庭裁判所に申立て、認められると相続財産の一部または全部を受け取ることができます。

- 相続財産の国庫帰属: 上記の手続きを経ても残った財産は、最終的に国のものとなります。

公告期間が法律で定められているため、実際に一連の手続きを終えるまでには被相続人が亡くなってから1年以上かかります。相続人となる方がいない場合は、自分の財産の取り扱いについて遺言を遺すことをおすすめします。

法定相続人や法定相続分は絶対守らなきゃダメ?

相続において、法定相続人や法定相続分は絶対に守らなければならないわけではありません。その場合、どのような方法で遺産を分割できるかを理解しておくことが大切です。

遺言があれば遺言の内容が優先

遺言は、法定相続分とは異なる遺産の分け方を指定できる強力な手段です。被相続人が有効な遺言書を遺していた場合、その内容は法定相続分より優先されます。遺言を活用することで、特定の相続人に多くの財産を相続させたり、相続人以外の人に財産を遺贈したりするなど、被相続人の意思を反映させやすくなります。ただし、遺留分を侵害する遺言があった場合、遺留分権利者が遺留分侵害額を請求できる点に注意が必要です。

寄与分

特定の相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合、その貢献度に応じて相続分を増やすことができます。これを「寄与分」といいます。特別な貢献であること、被相続人の財産の維持・増加と因果関係があること、無償での貢献であることが条件です。

寄与分が認められる例としては、被相続人の事業に無償で貢献し、事業の維持・発展に大きく貢献した場合や、被相続人の療養看護に長年従事し、介護費用を大幅に削減した場合などが挙げられます。

相続人同士の話し合いで寄与分の合意ができない場合は、家庭裁判所に寄与分を定める調停または審判を申立てます。

特別受益

特定の相続人が被相続人から生前に多額の贈与や遺贈を受けていた場合、利益を受けた分の金額を相続分から差し引くことで、相続人間の公平を図ります。これを「特別受益」といいます。特別受益の対象となるのは、結婚支度金や住宅資金、高額な教育費などです。

特別受益の金額を相続財産の金額に加えて相続割合を計算します。特別受益を受けた相続人は、自身の相続分から受益額を差し引いた額を受け取ります。相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申立てます。

遺産分割協議で分け方を決められる

遺言がない場合や、遺言の内容について相続人全員が合意できない場合は、遺産分割協議によって遺産の分け方を決定します。遺産分割協議では、相続人全員が合意すれば法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。

協議内容は遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、合意内容を書面に残してトラブルを防止する意味もありますが、不動産登記や銀行口座の名義変更などの際に必要となる重要な書類です。相続人同士の争いがない場合でも、専門家に相談することで正確に手続きを進めることが可能です。

まとめ:相続と財産分与の基本を押さえて円滑な手続きを

相続と財産分与は性質が異なり、亡くなった方の財産を分ける「相続」は、優先順位や割合が法律で決まっています。相続を円滑に進めるためには、法定相続人や相続順位を理解し、必要に応じて遺言を作成することが重要です。特に相続人がいない場合や事実婚などのケースでも、事前に準備をしておくことで、後々のトラブルを避けることができます。また、遺産分割協議で柔軟に分け方を決められる場合も多いため、財産の分け方について疑問や不安があれば専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、司法書士、税理士、弁護士と連携し、円満な相続を実現するためのお手伝いをいたします。相続は早めの対応が肝心です。

遺言や遺産分割協議、遺産の分け方のことでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。