絶縁状態でも大丈夫?「疎遠」を理由に相続放棄する方法

疎遠だった親族が亡くなり、突然あなたが「相続人」であると知らされる——これは決して珍しい話ではありません。しかし、相手が長年連絡を取っていなかった親族であれば、複雑な感情が湧くのも当然です。中には「遺産なんていらない」「むしろ借金があるなら絶対に関わりたくない」と感じる方もいるでしょう。

本記事では、疎遠であることを理由に相続放棄を検討している方に向けて、手続きの進め方や注意点などをわかりやすく解説します。面倒な手続きや親族とのトラブルを回避し、精神的な負担を減らすためにも、正しい知識を得て冷静に判断することが大切です。

疎遠な親族でも相続人になる?基本を押さえよう

親戚付き合いがほとんどない方や、親や兄弟とも疎遠にしている方は、親族の訃報を聞いても自分には関係ないと思うかもしれません。しかし、誰が相続人となるかは民法に規定があり、亡くなった方との戸籍上の関係によって決まります。疎遠な方が相続人となることも十分あり得るのです。まずは、法定相続人の基本的なしくみについて解説していきます。

法定相続人の範囲とは

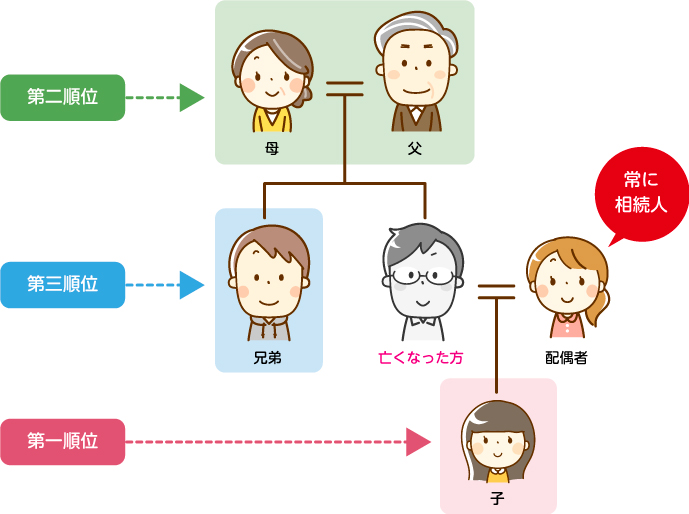

法定相続人とは、亡くなった方の財産を法律上受け継ぐ立場にある方です。亡くなった方との関係性によって、順位が決まっています。第一順位は子ども(直系卑属)、第二順位は親(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となります。

子どもがいなければ親、子どもも親もいなければ兄弟姉妹というように、優先順位の高い方が誰もいなければ、次の順位に相続権が移ります。重要なのは、どのくらい疎遠であっても戸籍上の関係があれば相続権が生じるという点です。

会っていなくても相続人になる理由

不仲だったり、疎遠だったりしても相続人となる可能性があるのが、相続の厄介なところです。法定相続人である限り、財産も借金も引き継ぐ権利と義務が自動的に発生します。「自分には関係ない」と無視して放置していると、ある日突然、債権者から借金を取り立てられるかもしれません。

疎遠な親族の相続人になってしまった場合、無関心でいることはリスクです。相続したくない場合は、後述する相続放棄などの手続きを行いましょう。

戸籍を確認すると相続人がわかる

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集めることで、法定相続人が誰か、自分が相続人に該当するかどうかを判断できます。ただし、関係性によっては戸籍謄本を取得するのが難しいケースもあります。戸籍をたどるのが難しい場合は、専門家に相談するのも手です。

「疎遠」を理由に相続放棄できる?

長年連絡を取っていない親族の相続人となり戸惑う方も少なくありません。亡くなった方に借金があったり、他の相続人と関係が悪かったりすれば、なおさら関わりたくないと感じることでしょう。

相続したくない場合の選択肢として、相続放棄があります。ここでは、相続放棄の概要と、疎遠を理由に相続放棄する場合の書類の書き方を紹介します。

相続放棄に理由は必要か

前提として押さえておきたいのは、相続放棄の手続きの際、理由は必ずしも重要ではないということです。手続きの際に家庭裁判所に提出する申述書には「放棄の理由」の欄がありますが、理由はあくまでも放棄の意思確認のための参考情報にすぎません。ほかの要件を満たせば相続放棄は受理される可能性が高いです。

ただし、本当に相続放棄の意思があるかを確認するために、家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送られてくる場合があります。

申述書の「理由欄」の書き方

前述のとおり、申述書の理由欄の記載は義務ではありません。しかし、正直に理由を記載することで、裁判所の確認がスムーズになることもあります。「疎遠である」という選択肢はないため、「その他」として簡潔に事実を記載すれば十分です。たとえば、以下のような記載例があります。

- 被相続人とは長年交流がなく、相続に関与する意思がないため

- 被相続人との関係が希薄であり、財産の内容が不明のため

過去のトラブルのいきさつや疎遠になった理由を書く必要はありません。自分は関与の意思がないという姿勢を明確に示すことが大切です。

裁判所の受理に影響はあるのか

理由が原因で相続放棄が却下されることは基本的にありません。相続放棄の申述をしたあとに、裁判所からより詳しく状況を確認する「照会書」が送られてくる場合もあります。その場合も、疎遠で状況が把握できないことや、相続人としての対応が難しいことを回答すれば問題ありません。

理由が問題とならない一方で、遺産を処分するなどの行為があると、相続を受け入れたとみなされ、放棄が認められないリスクもあるため注意が必要です。

相続放棄の手続きの流れと必要書類

相続放棄をする際に重要なのは、期限内に手続きをおこなうことです。何から始めればいいかわからず時間が過ぎてしまうと、相続放棄のチャンスを逃してしまいます。手続きの期限や流れを把握して、期限内に確実に手続きを終えましょう。

相続放棄の期限と起算点

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常は被相続人が亡くなったことを知った日です。

ただし、疎遠な親族の場合、亡くなった事実を知るのがかなり遅れることもあります。たとえば、役所やほかの相続人から突然連絡を受けて知った場合、その連絡を受けた日が起算点です。死亡の事実を知らなかったことに合理的な理由があれば、死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄が認められる可能性があります。

手続きの流れをステップごとに解説

相続放棄は家庭裁判所を通じておこなう法的な手続きです。一般的には、以下のようなステップで進めます。

ステップ1:被相続人の死亡を確認し、財産状況を調査する

亡くなった方の戸籍謄本を取得し、死亡の事実と自分が相続人であることを確認しましょう。財産状況がわからない場合は、財産調査が必要です。固定資産税の納税通知書・名寄帳を確認する、金融機関から残高証明書を発行する、信用情報機関に情報開示請求するなどの方法があります。

疎遠にしていた場合は、自宅に入れない場合や情報が弁護士や司法書士に調査を依頼することも可能です。借金がある可能性がある場合や、財産の把握が困難な場合は、専門家に依頼した方が安全です。

ステップ2:必要書類を準備する

相続放棄の申述をするための必要書類と取得方法は以下のとおりです。

| 書類名 | 取得先 | 備考 |

|---|---|---|

| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所または裁判所の公式サイト | ダウンロード可。窓口でも入手可能 |

| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 複数の本籍地がある場合、それぞれで取得が必要 |

| 申述人(あなた)の戸籍謄本 | ご自身の本籍地の役所 | マイナンバーカードがあればコンビニ交付可能 |

| 被相続人の住民票除票または戸籍の附票 | 被相続人の最終住所地の市区町村役場 | 死亡時の住所を証明するために必要 |

| 申述人の住民票 | ご自身の住所地の市区町村役場 | 不要な場合もあるため事前に家庭裁判所へ確認 |

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を全て収集するには時間がかかる場合があります。相続放棄には期限があるため、自分で書類を集めるのが難しい場合は迷わず専門家に相談しましょう。

ステップ3:家庭裁判所に相続放棄を申し立てる

書類が準備できたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。申述する方ひとりにつき800円の収入印紙が必要です。郵送で提出する場合は、簡易書留など記録の残る方法で送付するのが安心です。申述書に必要書類を添付して提出します。申述する方ひとりにつき800円の収入印紙代がかかります。

ステップ4:裁判所から照会書が届く(相続放棄照会書)

書類を提出してから数日〜2週間ほどで、裁判所から「相続放棄に関する照会書」が届く場合があります。以下のような内容の質問があるので、回答書に記入して返送します。

- 被相続人との関係

- 被相続人の死亡を知った日

- 自分が相続人となったことを知った日

- 遺産分割したり使ったりしていないか

- 相続放棄の理由

いずれも相続放棄をする条件を満たしているかを確認するための質問です。正直に回答すれば問題ないでしょう。相続放棄が認められるまでの間に遺産分割に参加したり、遺産を消費したりすると単純承認したとみなされて相続放棄が認められないことがありますので注意が必要です。

ステップ5:裁判所の審査を経て受理される

裁判所が申述書や回答書の内容を確認し、問題がなければ相続放棄が正式に受理されます。通常は2〜4週間程度で、受理通知書が郵送で届き、法的に相続放棄が成立します。

ステップ6:ほかの相続人や関係者に通知(必要に応じて)

相続放棄した方が、ほかの相続人や債権者に放棄した旨を通知する法的義務はありません。しかし、ほかの相続人が円滑な相続手続きを進めるためには、相続放棄したことは伝えておくのが望ましいでしょう。

特に、あなたが相続放棄したことで順位が繰り上がり、新たに相続人となる方がいる場合には注意が必要です。新たな相続人には自動的に通知が届くわけではないため、相続人となったことを知らずにいてトラブルとなるケースもあります。親族と疎遠であっても、後のトラブル防止のために相続放棄したことは伝えておきましょう。

申述書の記入例と注意点

申述書には「放棄の理由」欄がありますが、ここに長々とした説明を書く必要はありません。以下のような簡潔な一文で構いません。

記入例:

「被相続人とは長年疎遠であり、財産状況が不明なため相続放棄を希望します。」

理由が「疎遠」であっても、基本的には裁判所の受理に影響しません。ただし、他人に強制された放棄と受け取られないよう、自主的な意思であることは明確にしましょう。

相続放棄のメリット・デメリットを整理

相続放棄は、相続に関する一切の権利義務を放棄するという強い効果をもちます。借金やトラブルを避けられる一方で、財産を一切受け取れなくなることから、放棄するべきか迷う方もいるでしょう。

相続放棄のメリットとデメリットを比較検討したうえで、自分に合った選択をすることが大切です。

借金を相続しないメリット

被相続人が残した借金や債務を一切引き継がずに済むのは、相続放棄の大きなメリットです。遺産というと、一般的には現金や不動産などの財産をイメージしがちですが、現実には借金や保証債務といったマイナスの財産を抱えて亡くなる方も多くいます。長年疎遠だった親族の場合、生活実態や財産の内容がわからないケースも少なくありません。

疎遠だったから自分は関係ないと思って放置すると、プラスの財産もマイナスの財産も意図せず全て相続してしまいます。亡くなった方に借金があれば、ある日突然、相続人であるあなたのもとに借金の督促が届くかもしれません。疎遠だった親族の借金で生活が脅かされるリスクを回避するためにも、相続放棄は有効な手段です。

財産を放棄するリスク

一方で、相続放棄をしてしまうと財産を一切受け取れなくなるデメリットもあります。被相続人が借金を抱えていたとしても、マイナスの財産を大きく上回る不動産や預貯金がある可能性もあります。しかし、相続放棄してしまうと、マイナスの財産を受け継がなくてもよい反面、プラスの財産も手に入らなくなってしまうのです。

いったん家庭裁判所で相続放棄が認められると、原則として撤回はできません。財産の全容がわからない段階で放棄を決めると、あとから遺産が見つかった、実際は借金がなかったといった事実を知っても、どうにもならないことがあります。

期限がある中で後悔のない選択をするためには、できる限り早い段階で亡くなった方の財産調査(預金、不動産、借入状況など)をおこなうことが重要です。疎遠だったために調査が難しい場合は、専門家のサポートを受けるのも選択肢のひとつです。

ほかの相続人との関係への影響

親族間で過去のトラブルや感情的なしこりがあるために相続放棄を選択する方もいます。相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。ほかの相続人とのやりとりに抵抗がある人は、相続放棄によって精神的な負担が減るでしょう。

ただし、あなたが相続放棄すると、ほかの親族の負担が増える可能性がある点は理解しておきましょう。あなたと同順位の相続人がいなければ、次順位の相続人に相続権が移ります。感情面の摩擦が想定される場合は、関係する親族に相続放棄することをあらかじめ説明しておくと、トラブルを未然に防げることもあります。

「もらわない」ことの心理的影響

相続は単にお金の話ではなく、家族や人生のつながりに関わる感情的なイベントでもあります。長年疎遠であっても、親だった・兄弟だったという過去は消せません。相続放棄を選ぶことで、「自分は家族を拒絶したのかもしれない」「最後まで他人として扱ってしまった」といった複雑な思いを抱く方もいます。ほかの相続人がトラブルを抱えたり、第三者に迷惑がかかったりしたとき、「自分だけ逃げたようで心苦しい」と感じることもあるかもしれません。

もちろん、こうした感情は人それぞれですが、あなた自身の心理的な負担を最小限に抑えるためにも、自分自身の納得感が大切です。自分の生活と心を守る適切な選択ができるよう、必要に応じて専門家に相談して判断するとよいでしょう。

相続放棄以外の選択肢も知っておこう

負債があるかもしれないから相続に関わりたくないと感じている方は、ここまで読んで相続放棄するしかないと思ったかもしれません。しかし、もうひとつ「限定承認」という別の制度も存在します。ここでは、相続放棄と一緒に検討するべき限定承認について詳しく見ていきましょう。

限定承認とは何か

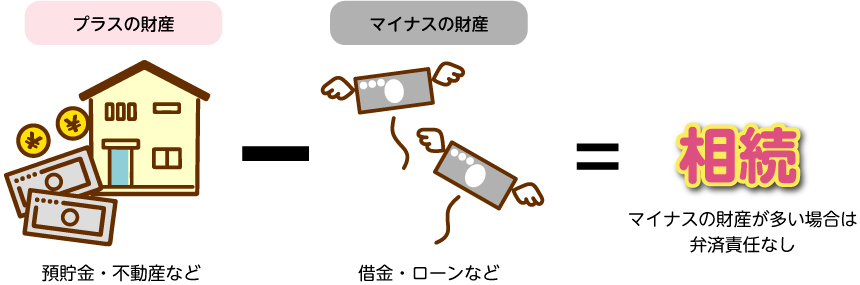

限定承認とは、亡くなった方のプラスの財産(預金・不動産など)とマイナスの財産(借金・ローンなど)を差し引きし、プラスが残った場合にその分だけ相続する方法です。仮にマイナスの財産の方が多くても、自分の財産で債務を弁済する責任を負わない点が特徴です。自分の生活に影響を与えるリスクを回避しつつ、相続の可能性を残す方法であるといえます。

たとえば、亡くなった方に多額の借金があったとしても、不動産や預貯金など明らかな資産もあれば、限定承認によってプラスだけを得る道もあるのです。「借金があると聞いたけど、もしかしたら資産も残されているかも……」というケースには有効です。

単純承認との違いと判断基準

相続の選択肢には、以下の3つがあります。

- 単純承認:全ての遺産(プラスもマイナスも)をそのまま受け継ぐ。

- 相続放棄:全ての遺産を一切相続しない。

- 限定承認:プラスの財産の範囲で、借金を含むマイナスの財産を清算する。

亡くなった事実を知ってから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしなければ、単純承認したものとみなされます。単純承認の場合、相続財産のマイナスがプラスを上回る場合、相続人は自分の財産で債務を弁済しなければなりません。一方、限定承認では、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を清算すればよく、それ以上の責任は負いません。

被相続人の負債状況が不明だが、資産もある可能性がある場合や、相続放棄するには惜しい資産があるが、借金も心配な場合など、リスク回避と利益確保のバランスをとりたい場合には限定承認も選択肢のひとつです。

家庭裁判所での手続き方法

限定承認は、相続放棄と同様に家庭裁判所へ申述します。注意が必要なのは、共同相続人全員が一緒に手続きしなければならない点です。相続人のうち誰かひとりでも手続きに同意しない場合、限定承認は利用できません。

被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ申述書を提出します。申述書に加えて提出が必要な書類は以下のとおりです。

- 限定承認の申述書

- 被相続人の戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

- 財産目録

家庭裁判所で限定承認が受理されると、相続人に通知されます。家庭裁判所は官報で公告し、一定期間内に債権者からの申し出を募ります。公告期間満了後、判明している債権者に対して、相続財産の範囲内で債務を弁済します。全ての債務を弁済したあと、残った財産があれば、相続人間で遺産分割協議をおこない分配します。

債務の弁済のために、不動産を売却したり有価証券を換金したりするケースもあり、相続放棄よりも手続きが煩雑です。限定承認を検討する際は、専門家に相談すると安心です。

限定承認の注意点

共同相続人のうちひとりでも限定承認に賛同しない場合、限定承認はできません。相続人全員が協力的であるかどうかは、最初に確認すべき重要な条件です。

また、手続き自体が複雑で時間と手間がかかることも覚えておきましょう。限定承認が受理された後は、相続人が被相続人に代わって清算人の立場となり、相続財産の管理や債権者とのやり取りをする責任が生じます。

さらに、限定承認を選んだからといって必ずしも財産が手元に残るとは限りません。欲しい財産があったとしても、負債を弁済するために換価せざるを得ないケースもあります。

限定承認は状況によってはメリットが大きい一方で、相続人の負担が大きいのも事実です。制度のしくみを正しく理解したうえで、自分たちに本当に適しているのかを慎重に見極めることが大切です。必要に応じて法律や税務の専門家の力を借りながら進めることを強くおすすめします。

判断に迷ったら専門家に相談を

疎遠だった親族の相続人となったら、対応に悩む方が多いでしょう。しかし、悩んでいる間に相続放棄や限定承認の期限は刻々と近づいてきます。ひとりで抱え込まずに、早期に専門家に相談することが大切です。

専門家に相談すべきケース

亡くなった方の財産の全体像がはっきりしなければ、相続すべきか放棄すべきかの判断材料が難しくなります。通帳や借用書、保険証券などが見つからず、資産と負債のどちらが多いのかがわからない場合は、専門家に財産調査を依頼することも可能です。

相続人の人数が多い場合や、関係性が複雑な場合も注意が必要です。法定相続人の中にすでに亡くなっている方がいる場合、その方の子どもが代わりに相続する「代襲相続」の可能性があります。代襲相続人がいると、相続人同士の関係が遠くなり、話し合いが難しくなりがちです。専門家にやり取りを任せることで手続きがスムーズに進む場合があります。

費用の相場と依頼方法

相続放棄を専門家に依頼する場合、気になるのはその費用です。行政書士や司法書士に依頼する場合は相続人1名あたり3万円〜5万円程度、弁護士に依頼する場合は5万円〜10万円前後が相場です。家庭裁判所に支払う申立手数料(収入印紙代800円程度)や、戸籍謄本などの必要書類を取得するための実費が別途かかります。

無料相談をおこなっている専門家も多いため、まずは電話やメールで気軽に連絡してみましょう。親族の間で同時に複数人が相続放棄を検討している場合には、まとめて依頼すると費用を抑えられるケースもあります。

依頼に際しては、報酬額の見積もりや業務内容の確認を行い、どこまでやってもらえるのかを明確にすることが重要です。たとえば、書類作成までなのか、家庭裁判所への提出代行も含まれるのかなど、契約前にしっかり確認しておきましょう。

安心して任せるための準備

専門家に相談・依頼する際には、亡くなった方の氏名、生年月日、死亡日、亡くなった時点の住所、そして家族構成などの情報を整理しておきましょう。また、相続放棄や限定承認を考えている場合は、「長年疎遠で連絡も取っていない」「借金があると聞いて不安」など背景を率直に伝えると、専門家が適切なアドバイスができます。

もし、亡くなった方の通帳や保険証券、不動産の登記簿謄本、借用書や督促状などの書類が手元にあれば、全て持参するとよいでしょう。また、事前に相談したい内容をあらかじめメモにしておくと、限られた相談時間を有効に使えます。

まとめ

長年疎遠だった親族が亡くなり、突然相続人となったら戸惑うことでしょう。民法では戸籍上の関係性によって相続人が決まるため、疎遠な方の相続人となる場合もあります。相続に関わりたくない場合は放置せず、必ず相続放棄などの手続きを行いましょう。亡くなった方と疎遠だったからという理由でも相続放棄は認められます。

ただし、相続放棄や限定承認の手続きには期限があります。期限内に必要書類をそろえて家庭裁判所に申述するためには、自分が相続人となったことを知ってすぐに行動することが重要です。亡くなった方の財産状況がわからない場合や、手続き方法に不安がある場合は、行政書士や司法書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続に関するご相談を受け付けています。疎遠を理由に相続放棄を考えている方や、本当に相続放棄してよいのか悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。