前妻との間に子どもがいるときの生前対策は?相続させたくない場合はどうすればいい?

結論から言えば、前妻の子は離婚後も法定相続人であり、その権利を完全に外すことは原則できません。

だからこそ、争いを防ぎ、望む承継を実現するには生前対策が不可欠です。

本記事では、前妻の子が相続人となる法的前提を整理したうえで、「相続させたくない」場合の現実的な選択肢と注意点を解説。あわせて「平等に分けたい」ケースや、露出を抑えたい場合の実務も紹介します。

必要書類や手順、リスクまで把握でき、あなたの事情に合った最適解が見つかるはずです。

【生前対策を考える前に】そもそも前妻との間の子どもは相続人になるか

離婚の有無にかかわらず、親子関係がある子は原則として相続人です。

ここでは結論を端的に確認したうえで、実子・養子といった立場の違い、さらに相続の順位や法定相続分の基本について解説します。

【結論】相続人になる

前妻との間に生まれた子どもは、法律上、相続人です。

これは親子関係が離婚によって消えることはなく、子どもにとっては父母ともに法律上の親であり続けるからです。

したがって、再婚して現妻や新たな子が生まれても、前妻の子の相続権はそのまま残ります。

たとえば父が亡くなった場合、現妻の子と前妻の子はどちらも平等に相続されます。

離婚をしているからといって、子どもとの法的な血縁関係が断たれるわけではありません。

前妻の子も現妻の子と同じ「法定相続人」であることを、まずは理解しておくことが重要です。

実子と養子のケース

実子であるか養子であるかによっても、相続権の有無は変わります。

前妻との間に生まれた「実子」であれば、当然、親の法定相続人と言えます。

これは婚姻関係の有無にかかわらず、血縁による親子関係が続くためです。

また、仮に再婚相手の子を養子に迎えた場合、その子も新たに相続人に加わります。

つまり、前妻の実子と現妻の養子が同列で相続権を持ちます。

逆に、前妻の子を再婚相手が養子にしなかった場合でも、その子は被相続人との親子関係を維持しているため、相続権を失うことはありません。

実子であるか、あるいは養子縁組が成立しているかといった点が、相続人かどうかの判断基準となるのです。

相続の順位と割合

相続人には順位と割合が法律で定められています。

まず第一順位は「子」であり、前妻の子も現妻の子も同じ立場で相続人です。

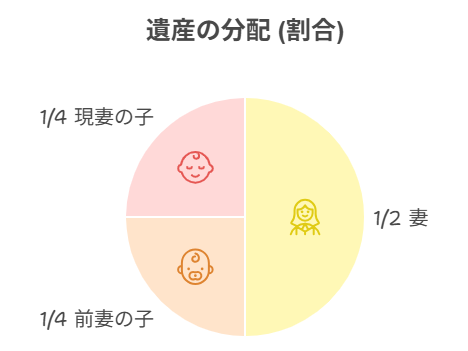

その場合、妻が1/2を取得し、残り1/2を子どもたちが頭数で均等に分けるのが原則です。

たとえば、現妻と前妻の子が一人ずついる場合、妻が1/2、残りの1/2をふたりで分けるので、それぞれ1/4ずつ相続します。

子どもの数が増えれば、その分で等分されます。

前妻との子を相続から外すことはできる?

前妻の子を「自分の意思だけで相続人から外す」ことは基本的にできません。

なぜなら、親子関係が存続している限り、法律で定められた相続権は消滅しないからです。

ただし、例外的に「相続人廃除」といった制度があり、被相続人に対して虐待や重大な侮辱行為があった場合などには、家庭裁判所の判断で相続権を失わせることが可能です。

しかし、この制度は適用要件が非常に厳しく、単に「関わりを持ちたくない」「財産を渡したくない」といった理由では認められません。

現実的には、遺言の工夫や生前贈与、生命保険の活用などを組み合わせて、前妻の子の取り分を最小限に抑える方法を検討するのが一般的です。

外せないからこそ、早めに具体的な対策を取っておくことが肝心と言えるでしょう。

前妻との間の子どもに相続させたくない場合の生前対策

終活を考えたときに「できる限り前妻の子への承継を抑えたい」といった方は少なくありません。

ただし、法律上の権利(遺留分など)には限界もあります。そこで、遺言の設計、生前贈与、家族信託、相続人廃除(厳格な要件あり)、生命保険の活用といった複数の選択肢を、メリット・デメリットや実務上の注意点とともに順序立てて解説していきます。

遺留分を減らすための遺言の工夫

前妻の子どもに財産をできるだけ残したくないと考える場合、遺言書を工夫して作成しましょう。

民法では相続人に「遺留分」といった最低限の権利が保障されており、完全に排除するのはできません。しかし、遺言の内容を工夫すれば、与える範囲を必要最小限にとどめることができます。

たとえば「全財産を現妻と現子に相続させる」と明記すれば、前妻の子は遺留分侵害額請求を行わない限り取得できませんし、充当する財産を限定するのも可能です。

作成の際は、自筆証書遺言よりも、証明力の高い公正証書遺言として作成しておくことが望ましいでしょう。

確実に意思を反映させ、将来の争いを回避するためにも、遺言を戦略的に作成するのがおすすめです。

生前贈与で現妻や現子へ財産を移転する方法

前妻の子どもに相続させたくない場合、生きているうちに現妻や現子へ財産を移す「生前贈与」をおこなうのもおすすめです。

贈与は相続発生前に財産を減らすことができるため、結果的に相続財産を少なくする効果があります。

贈与税には基礎控除額(年間110万円)があるので、毎年少しずつ渡す方法も可能です。さらに教育資金や結婚資金など、一定の条件を満たせば非課税となる制度も活用できます。

ただし、相続開始前7年以内に行った贈与は相続財産に持ち戻されますが、契約書をしっかり作成し、形式を整えておくことで、後々の問題を避けることもできます。

計画的に実行すれば、生前贈与は安心して資産を承継させる方法となるので、活用するのがおすすめです。

家族信託を利用して財産の行き先を管理する

前妻の子どもに相続させたくない場合、家族信託を利用して財産の行き先を管理するのもおすすめです。

家族信託とは信頼できる家族に財産を託し、承継のしくみを自由に設計できる制度です。

たとえば自宅や株式を信託財産とし、受益者を現妻や現子に設定しておけば、前妻の子には渡らないような管理が可能です。

さらに「現妻が亡くなったあとは現子に承継させる」といった段階的な指定もできます。

遺言や生前贈与と比べても自由度が高く、特に不動産のように分割が難しい財産には有効なしくみです。

ただし、契約書の作成や登記には高度な専門知識が必要なため、利用する場合は専門家のサポートを受けながら手続きを進めるのがおすすめです。

相続人廃除をおこなう

どうしても前妻の子に財産を相続させたくないといった場合には「相続人廃除制度」を活用するのも手です。

これは被相続人に対して虐待や重大な侮辱など、著しい非行があった場合に家庭裁判所へ申し立てて認められるしくみです。認められれば、法律上その子は相続人としての地位を失い、完全に相続から外すことができます。

しかし、この制度はあくまで例外的な手段であり、「関係が悪い」「相続させたくない」といった理由だけでは認められません。

要件は厳格で、裁判所の判断を経る必要があるため、適用のハードルは高いと言えます。

したがって、実務的には遺言や生前贈与といったほかの方法と併せて検討する場合が多いですが、正当な理由がある場合にはもっとも確実な方法と言えるでしょう。

保険金を活用して特定の相続人に財産を残す

前妻の子に財産を残さず、確実に現妻や現子に渡したいのであれば、生命保険を活用するのもおすすめです。

生命保険金は相続財産とは別枠で支払われるため、受取人に指定された方が直接受け取ります。現妻や現子を受取人に設定すれば、確実にその方たちにお金がわたるしくみです。

また、生命保険金は遺留分の対象外となるケースが多く、相続争いを避けやすいのも大きな利点です。

ただし、保険金が過大な場合は遺留分侵害額請求の対象になることもあるため、契約内容や金額には注意が必要です。

掛け捨て型や貯蓄型など、保険の種類ごとにメリットやデメリットも異なるので、ほかの相続対策と組み合わせれば、より安心した資産承継を実現できます。

前妻との間の子どもにも平等に相続させたい場合の生前対策

一方で終活を考えたときに「家族に公平に遺産を渡したい」といった考え方もあります。

公平さを実現するには、感情面と法務・税務の両面から準備を整えることが不可欠です。

具体的には、家族間の対話で合意形成を進めること、疎遠な前妻の子へ事前連絡をしておくこと、法定相続分を踏まえた遺言の作成、そして専門家の関与といった4つポイントをもとに解説していきます。

家族間の合意形成を進めるための話し合いをおこなう

家族間の合意形成を進めるには、生前のうちにしっかり話し合いをおこないましょう。

相続が発生してから急に分割の話を始めると、現妻や現子、前妻の子との間で意見が対立し、感情的なトラブルに発展しやすいです。

あらかじめ被相続人である本人が中心となり、自分の意向や家族への思いを伝えることで、相続に対する理解と納得を得られやすいです。

たとえば「財産は子どもたちに平等に分けたい」といった意思を明確に語っておけば、残される家族もその方針に沿って受け入れやすくなるでしょう。

話し合いの場は一度で終える必要はなく、少しずつ段階を追って整理していくことが大切です。

オープンな対話を重ねて合意形成を進めておくことは、将来の相続トラブルを防ぐうえでもっとも有効な対策のひとつと言えるでしょう。

前妻の子どもに連絡をしておく

前妻の子どもにも平等に相続させたいと考えるのであれば、生前のうちに直接連絡を取っておくことも大切です。

疎遠な関係が続いていると、相続が始まった際に突然相続人として登場し、現妻や現子にとって驚きや不安の原因となり得ます。

また、本人にとっても「存在を軽んじられた」と感じる可能性もあり、感情的な対立につながりやすいのです。

事前に「自分の財産を平等に分けたいと考えている」と伝えておけば、前妻の子の心情も和らぎ、ほかの家族にとっても安心材料となるでしょう。

たとえば年に一度の連絡や、手紙やメールでの意思表示だけでも効果があります。

大切なのは形式よりも誠意をもって伝えることです。

前妻の子への事前の連絡は、信頼関係を築き、将来の相続をスムーズにする大切なステップと言えるでしょう。

法定相続分を意識した遺言書の作成方法

相続を公平におこなうには、法定相続分を踏まえた遺言書を準備しておくことが重要です。

遺言がない場合は、民法の規定どおりに分割協議が行われますが、現妻や現子が中心となることで、前妻の子が取り残されるように感じるケースも少なくありません。

その点、遺言書で「全ての子に平等に相続させたい」といった意思を明確に記載しておけば、相続人同士の合意形成がとりやすくなります。

具体的には、法定相続分に沿った配分を記載するのが確実です。

たとえば「不動産は売却し、現妻の子と前妻の子で均等に分ける」など、分割方法を示しておくとさらに安心です。

その際、自筆証書遺言では形式不備のリスクがあるため、公正証書遺言で残すのがよいでしょう。

専門家に事前に相談しておく

生前対策を進めるうえで欠かせないのが、弁護士や行政書士、税理士といった専門家への相談です。

家族関係が複雑な場合、法律上の権利や税金の扱いについて正しい知識を持たないまま進めると、結果的に不公平感を生んだりトラブルに発展したりする可能性があります。

専門家であれば、法定相続分や遺留分といった基本的なルールに基づきながら、依頼者の意向を最大限尊重した形で具体的な方法を提案してくれます。

たとえば、遺言の文案作成、贈与のタイミング、税務上の工夫など、個別の事情に合わせたアドバイスを受けることが可能です。

生前に相談しておけば、家族に伝える際の説得力も増し、合意形成がスムーズになるでしょう。

前妻との間に子どもがいることを現妻に知られないための生前対策

相続を考えたときに、前妻の子の存在を可能な限り表に出したくないケースもありますが、相続手続きでは戸籍調査などにより完全秘匿は難しいのが実情です。

その前提を踏まえ、現実的に露出を抑える手段として「遺留分放棄の事前合意」「遺言執行者の指定」「秘密証書遺言」の活用と、その効果と限界、進め方のポイントを順に解説します。

事前に合意のもと遺留分を放棄してもらう

前妻との子どもが相続人であることを現妻に知られたくない場合、事前にその子どもと合意を取り付け、遺留分を放棄してもらう方法があります。

遺留分とは法定相続人に認められた最低限の取り分で、本人の意思だけで消すことはできません。

しかし家庭裁判所に申し立てを行い、相続開始前に放棄の許可を得れば、子どもは遺留分を主張できません。これにより、実際の相続手続きでは前妻の子が表に出てくるのを防ぐことが可能です。

具体的な手続きとしては、まず前妻の子自身が家庭裁判所に「遺留分放棄の許可申立書」を提出し、戸籍謄本などの必要書類を添えて審査を受けます。裁判所は「本人の自由意思によるか」「不利益が過度でないか」を確認したうえで判断し、認められれば放棄は有効です。ただし、合意を得るには慎重な配慮が欠かせません。

そのためには、第一に誠意を持って事情を丁寧に説明するのが大切です。一方的な理由ではなく「家族全体の将来を円満に保ちたい」といった思いを率直に伝えると、理解が得やすくなるでしょう。さらに、遺留分を放棄する代わりに一定の財産を生前贈与するなど、代替的なメリットを示すことで不公平感を和らげられます。

そして何より、放棄によって本人自身も将来の相続争いに巻き込まれないといったメリットがあることを伝えると、納得感はより一層高まります。

このように、適切な説明と合意形成を重ねながら専門家のサポートを受けて進めれば、遺留分放棄は相続人として表立つことを避けたい場合に非常に有効な手段となるでしょう。

遺言執行者を指定して相続の処理を任せる

相続が始まった際に前妻の子どもの存在を現妻に知られたくないのであれば、遺言執行者を指定して処理を任せておくことも効果的です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために財産の分配や名義変更をおこなう方のことで、被相続人が遺言書で指名しておくことが可能です。

遺言執行者が選任されていれば、相続の手続きはその方が主導して進め、相続人同士が直接やり取りをする必要が減ります。

たとえば、前妻の子への分配は執行者を通じて行われるため、現妻が直接関与せずに済む場合があります。

ただし、実際には戸籍謄本を通じて相続人調査をおこなう必要があるため、完全に存在を隠しきれるわけではありません。

それでも第三者が関わることで、家族への心理的負担を軽減できるのは大きな利点です。信頼できる弁護士や専門家を指定すれば、相続の混乱を防ぐことができます。

秘密証書遺言を作成する

前妻の子の存在を現妻に知られたくない場合、秘密証書遺言を利用する方法もあります。

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を封筒に入れ、署名押印をしたうえで封印し、公証人と証人に提出して存在を認めてもらうしくみです。

内容を誰にも見せずに遺言としての効力を確保できるため、現妻に知られる心配を減らすことができます。

たとえば、財産の一部を前妻の子に渡す旨を記載しても、封を開けるまでは内容は非公開のままです。

ただし、自筆証書遺言と同様に方式の不備による無効リスクがある点や、発見されない可能性もある点には注意が必要です。

確実に効力を発揮させるには、信頼できる方に保管を依頼する、専門家に確認してもらうといった工夫が欠かせません。

秘密証書遺言は、内容を隠しながら意思を残したい方に適した方法と言えるでしょう。

前妻との間に子どもがいるときによくある相続トラブル

相続に関して生前の準備が不十分では、相続開始後に思わぬ行き違いや法的なやり直しが発生しがちです。

典型例として、前妻の子と現妻・現子の対立、相続人漏れによる遺産分割の無効、連絡不能による手続き停滞のパターンなど。これらの原因と防止策を具体的に見ていきましょう。

前妻の子と現妻・現子との遺産分割争い

前妻との間の子がいる場合、もっとも多いトラブルのひとつが、現妻や現子と前妻の子との間で起きる遺産分割争いです。

法律上、前妻の子も現妻の子と同じく法定相続人であり、相続分は平等に認められています。

しかし現実には、疎遠で交流の少ない前妻の子が相続に関与するのに対して、現妻や現子が不満を抱くケースは少なくありません。

たとえば「なぜ顔も合わせたことのない相手に財産を分けなければならないのか」といった感情から、協議が難航する場合も多いのです。

その結果、話し合いがまとまらず調停や裁判に持ち込まれるケースもあります。

トラブルを避けるためには?

こうした争いを防ぐためには、生前に遺言書で分割の方針を明示しておくことや、あらかじめ家族間で意思を共有しておくことが重要です。

被相続人の意思を明確にしておくことが、無用な争いを回避するもっとも有効な手段と言えるでしょう。

前妻の子が相続人に含まれておらず相続が無効になる

もうひとつよく見られるのが、前妻の子を相続人として考慮しないまま手続きを進めてしまい、結果的に遺産分割が無効となってしまうトラブルです。

相続人は戸籍をたどることで法的に確定されますが、現妻や現子が「前妻との間に子がいること」を知らない場合、その子を外して遺産分割協議を行ってしまうことがあります。

相続人全員の参加がない協議は法律上無効であり、分割内容はあとからやり直しとなり、手続きが大幅に遅れてしまいます。

場合によってはすでに分けた財産を返還しなければならないこともあり、関係者全員にとって大きな負担となってしまいます。

トラブルを避けるためには?

被相続人自身が生前に戸籍を整理し、前妻との子も含めた正しい相続人のリストを用意しておくことが有効です。遺言に「全ての相続人を対象としている」旨を明記すれば、協議が無効になるリスクを減らせます。

前妻の子に連絡がつかず相続手続きが遅延

さらに、前妻の子に連絡がつかず、相続手続きが滞るといったケースも少なくありません。

相続手続きは相続人全員の協力が前提となるため、一人でも連絡が取れないと手続きを進めることができません。

特に前妻の子が遠方に住んでいたり、長年音信不通で居場所がわからなかったりすると、相続の開始から何ヶ月、ときには何年も処理が進まないこともあります。

このような場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう方法もありますが、時間と費用がかかるため現実的な負担は大きいです。

トラブルを避けるためには?

こうした遅延を避けるには、被相続人が生前のうちに前妻の子の所在を確認し、必要があれば連絡を取って関係を整えておくことが有効です。事前の準備があるかどうかで、手続きのスムーズさは大きく変わります。

まとめ

前妻との間に子どもがいる場合、その子は法律上の相続人であり、たとえ再婚していても相続権は失われません。

「相続させたくない」といった希望があっても、完全に排除するのは難しく、遺言の工夫や生前贈与、家族信託、生命保険の活用などを組み合わせた対策が現実的です。

また、「平等に分けたい」「家族間のトラブルを避けたい」といった場合にも、事前の話し合いや遺言書の準備、専門家への相談が不可欠です。生前にしっかりと準備を進めることが、円満な相続への第一歩となるでしょう。