【放置は危険!】相続手続きをしないとどうなる?期限別に徹底解説&期限切れの対処法

「相続手続きをしないとどうなるの?」

ご親族が亡くなられて相続が発生したものの、手続きをする時間がなく放置していたらどうなるのか不安に思っている方は多いのではないでしょうか。

結論、相続の手続きをしないで放置していると多くのトラブルにつながる可能性が高いです。

なぜなら相続手続きには、それぞれ期限が設けられている場合があるから。その期限を過ぎてしまうと罰金や予想外の負債を抱えてしまうリスクがあるため、事前に情報収集しておく必要があります。

そこで本記事では、相続の手続きの流れや期限について、期限が過ぎてしまったときのリスクや対処法について詳しく解説していきます。

本記事を読めば、手続きの期限を守ることができ、トラブルなく遺産相続ができるでしょう。ぜひ参考にしてください。

【結論】相続の手続きをしないと多くのトラブルにつながる可能性がある

結論、相続手続きをせずそのまま放置してしまうと、財産の分配や税金の申告・納付、債務の対応が滞り、罰金や手続きの未処理によるトラブルなど余計な負担が発生するリスクがあります。

相続手続きと怠ってしまった場合のリスク

無駄なトラブルを避けるためにも、次から相続手続きの流れや期限について詳しく見ていきましょう。

| 手続き名 | 手続きをしないとどうなる? |

|---|---|

| 死亡届の提出 | 5万円以下の過料が科される可能性があり、火葬許可証が発行されず、葬儀や火葬ができない。年金受給停止や健康保険の喪失手続きなどにも影響。 |

| 火葬許可申請書の提出 | 火葬許可証が発行されず火葬ができない。葬儀の進行が滞り、衛生管理や保存の問題が発生する可能性がある。 |

| 年金の受給停止 | 不正受給とみなされ過払い分の返還を求められ、場合によっては3年以下の拘禁刑(旧:懲役刑、禁錮刑)または100万円以下の罰金のリスクがある。 |

| 健康保険の資格喪失 | 不要な保険料が引き続き発生し、埋葬料や葬祭費の申請に影響が出る。 |

| 世帯主の変更 | 5万円以下の過料が科される可能性があり、住民票上の情報が更新されず行政サービスに支障が出る。 |

| 公共料金の名義変更もしくは解約 | 公共料金の自動引き落としが停止し、ライフラインが停止する。不要な請求が続き、未払い分が相続人に請求される可能性がある。 |

| 【遺言書がある場合】 遺言書の検認 | 遺言書が法的に使用できず相続手続きが進まず、遺産分割が滞る。勝手に開封すると過料が科される可能性がある。 |

| 【遺言書がない場合】 相続人の調査・相続財産の調査 | 未確認の負債を相続してしまうリスクがある。遺産分割協議が無効となる場合もある。 |

| 【借金がある場合】 相続放棄・限定承認 | 全ての財産と負債を相続する単純承認とみなされ、多額の借金を背負うリスクがある。 |

| 所得税の準確定申告 | 無申告加算税や延滞税が課され、相続手続きに影響を及ぼす。 |

| 遺産分割協議 | 遺産は法定相続分で共有財産となり個別利用不可。税申告ができず延滞税や加算税が課される。 |

| 相続財産の名義変更 | 売却や処分に相続人全員の同意が必要になり、手続きが進まなくなる。自動車税や配当金の受け取りができない。 |

| 相続税申告と納付 | 無申告加算税や延滞税が課され、税負担が増加。税務調査や財産差し押さえのリスクがある。 |

| 遺留分侵害請求 | 請求権が消滅し遺留分の権利を行使できなくなる。 |

| 相続登記 | 10万円以下の過料が科される可能性があり、複雑な手続き費用が発生するリスクがある。 |

| 死亡保険金の請求 | 請求権が消滅し、保険金を受け取れなくなる可能性がある。 |

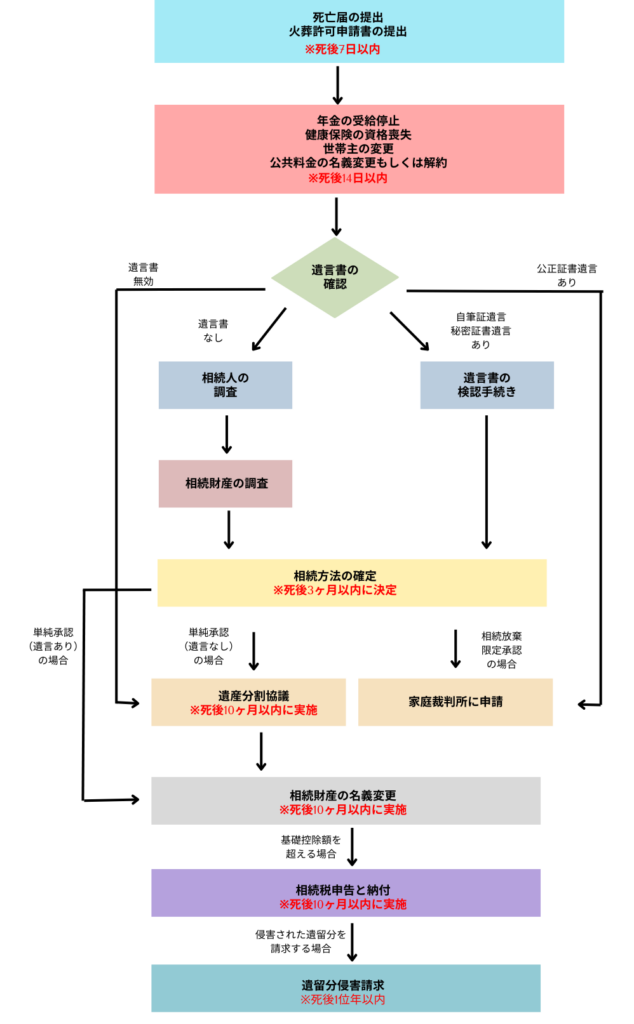

相続手続きの流れと期限について

遺産相続では、手続きの内容によってそれぞれ期限が設けられている場合があります。

以下では相続手続きの流れと期限についてフローチャート式の図にまとめました。

これらの期限を守らないと、罰金の支払いや余計な負債を抱えるなどのトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるため十分注意しましょう。

次からは、期限ごとに必要な手続きの詳細と怠ってしまった場合のリスクについて詳しく解説していきます。

【死後7日~14日】死亡直後の手続きをしないとどうなる?

ここでは家族の死後7日~14日までにおこなう必要がある手続きと怠ってしまった場合のリスクについて解説していきます。

| ▼死後7日~14日までにおこなう手続き 死亡届の提出火葬許可申請書の提出年金の受給停止健康保険の資格喪失世帯主の変更公共料金の名義変更もしくは解約 |

死亡届の提出

死亡届の提出は、故人の死亡を正式に届け出る重要な手続きであり、法律では死亡を知った日から7日以内におこなうことが義務付けられています。

死亡届を期限内に提出しなかった場合、正当な理由がない限り5万円以下の過料が科されることがあります。

また、死亡届が提出されなければ火葬許可証が発行されず、葬儀や火葬をおこなうことができません。

さらに年金受給の停止や健康保険の喪失手続き、相続に関するさまざまな手続きもおこなえなくなるため遺族にとって多大な負担やリスクが発生することを覚えておきましょう。

火葬許可申請書の提出

火葬許可申請書の提出は、故人を火葬するために欠かせない手続きです。

火葬許可申請書を提出しないと、火葬許可証が発行されず、火葬をおこなえません。その結果、葬儀の進行が滞り、故人を適切に送り出すことができません。

また、火葬許可証の取得が遅れると、火葬のタイミングを逃し、遺体の衛生管理や保存に関する問題が生じる可能性があります。

さらに、火葬許可証は埋葬許可証としても機能するため、申請を怠ると埋葬手続きにも支障をきたします。

このように、火葬許可申請書の提出を怠ると、葬儀全体の進行や遺族の心情に大きな影響を与える可能性があるため、速やかに手続きをおこなうのが重要です。

年金の受給停止

年金受給者が亡くなった際、受給停止の手続きを行わなければ、故人の口座に年金が支給され続けてしまい、遺族が不正受給とみなされる可能性があります。

その場合、過払い分の返還を求められるだけでなく、場合によっては3年以下の拘禁刑(旧:懲役刑、禁錮刑)または100万円以下の罰金が科される可能性もあるため十分注意しましょう。

なお年金の受給停止手続きは、国民年金の場合は死亡後14日以内、厚生年金の場合は10日以内に届け出る必要があります。

この期限を過ぎると、未支給年金(故人が亡くなった月までに受けとる権利のある年金)の請求手続きにも影響が及ぶ可能性があり、本来受け取れるはずの年金を受給できなくなってしまうので、気をつけましょう。

健康保険の資格喪失

故人が亡くなったあと、健康保険の資格喪失手続きを死亡日から14日以内 (勤務先の健康保険に加入していた場合は5日以内)におこなう必要があります。

健康保険の資格喪失を行わないと、不要な保険料が引き続き発生してしまうので注意しましょう。

また、健康保険の資格喪失手続きが遅れると、埋葬料や葬祭費などの給付金の申請にも影響があり、受給が遅れる、または受け取れなくなるリスクがあることも覚えておきましょう。

世帯主の変更

家の世帯主である家族が亡くなった場合、世帯主変更届を死亡から14日以内に行わなければなりません。

世帯主の変更手続きを行わないと、理由によっては5万円以下の過料が科される可能性があります。

また、住民票上の情報が更新されず、行政サービスの利用や各種手続きに支障をきたす可能性もあるため注意しましょう。

世帯主の変更は、居住地の市区町村役場に世帯主変更届、届出人の本人確認書類、印鑑などを持参し、手続きを行ってください。

公共料金の名義変更もしくは解約

家族が死亡した際に公共料金の名義変更や解約手続きを行わないと、さまざまな問題が発生する可能性があります。

たとえば、家族が死亡し故人名義の銀行口座が凍結されると、公共料金の自動引き落としが停止し、未払いが発生してしまいます。

亡くなった家族と同居していた場合、支払いが滞ることで、電気やガス、水道などのライフラインが停止され、生活に支障をきたします。

また、故人が一人暮らしだった場合、その住居を引き払う際には公共料金の解約が必要です。

手続きを怠ると、利用していないのに請求が続くという状況に陥り、不要な費用を支払うことになりかねません。さらに、未払いが続いた場合、故人の相続人に対して請求が行われる可能性もあります。

手続きはできるだけ早めにおこなうべきですが、具体的な期限は契約会社によって異なります。まずは故人が契約していた公共料金の会社に連絡し、名義変更または解約の手続きを進めましょう。

【死後3ヵ月以内】相続開始を知ったときの手続きをしないとどうなる?

ここでは家族の死後3ヵ月以内におこなう必要がある手続きと怠ってしまった場合のリスクについて解説していきます。

| ▼死後3ヵ月以内におこなう手続き 【遺言書がある場合】検認【遺言書がない場合】相続人の調査・相続財産の調査【借金がある場合】相続放棄・限定承認 |

【遺言書がある場合】検認

遺言書の検認とは、遺言の内容を明確にし、相続人全員にその存在を周知するための手続きです。

特に自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が義務付けられています。

検認を受けないと、遺言書を法的に使用できず、不動産の名義変更や銀行口座の解約などの相続手続きを進めることができません。そのため、遺産分割が滞り、相続人にとって負担が大きくなってしまいます。

また、検認を受けずに遺言書を勝手に開封すると、法律により過料が科されることがあります。さらに、ほかの相続人が遺言の内容や真偽を疑ってしまい、相続争いへと発展するリスクもあるでしょう。

検認には明確な期限はないものの、相続手続きを円滑に進めるためには早めの対応が重要です。

【遺言書がない場合】相続人の調査・相続財産の調査

家族が遺言書を残さずに亡くなった場合、まず相続人調査と相続財産調査をおこなう必要があります。

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。

一方、相続財産調査では、預貯金や不動産などの資産、負債を含む遺産の全容を把握します。

もし相続人の調査をせず、相続人が欠けた状態で遺産分割協議をおこなうと、その協議は無効となり、再度全員での協議が必要です。

また相続財産の調査をしないと、未確認の負債を知らずに相続してしまう可能性があり、のちに多額の借金を背負うリスクもあります。

相続人の調査や相続財産の調査に明確な期限はありませんが、前述のように被相続人(亡くなった方)に負債があり、相続放棄や限定承認を検討する場合、相続開始を知った日から3ヵ月以内に手続きをする必要があるため、早めに調査をおこなうのがベストでしょう。

【借金がある場合】相続放棄・限定承認

家族が亡くなり、借金がある場合、相続放棄や限定承認を行わないと、相続人は被相続人の全ての債務を引き継ぐ必要があります。

相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切相続しない手続きのこと。限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ手続きのことです。

相続放棄・限定承認は、被相続人の死亡を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所でおこなう必要があります。

この期間を過ぎると、自動的に全ての財産と負債を相続する単純承認とみなされ、多額の借金を背負うリスクがあります。

また、相続放棄や限定承認を行わずに相続財産を処分すると、法的に単純承認と見なされ、以降の放棄が認められなくなる可能性があります。

そのため、被相続人の負債が判明した場合は、速やかに相続放棄や限定承認の手続きを検討しましょう。

【死後10ヵ月以内】遺産分割と税金の手続きをしないとどうなる?

ここでは家族の死後10ヵ月以内におこなう必要がある手続きと怠ってしまった場合のリスクについて解説していきます。

| ▼死後10ヵ月以内におこなう手続き 所得税の準確定申告遺産分割協議相続財産の名義変更相続税申告と納付 |

所得税の準確定申告

家族が亡くなった際には、故人の所得に関する準確定申告を相続の開始を知った翌日から4ヵ月以内におこなう必要があります。

準確定申告とは、亡くなった方がその年の1月1日から死亡日までに得た所得について、相続人が代わりに税務申告をおこなう手続きのことです。

もし準確定申告の期限を過ぎてしまうと無申告加算税が課され、さらに納税が遅れることで延滞税が発生し、税負担が増加してしまいます。

また、故人の所得税に関する手続きが完了しないままでは、相続財産の確定にも影響を及ぼし、相続手続きが円滑に進まなくなる恐れがあります。

そのため、家族が亡くなった際には速やかに故人の収入や税金の状況を確認し、必要な準確定申告をおこなうようにしましょう。

遺産分割協議

家族が亡くなり遺言書がない場合、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分配方法を決定する遺産分割協議をする必要があります。

この協議を行わないと、遺産は法定相続分に従い相続人全員の共有財産となり、個別の財産を自由に利用できません。

また、相続税の申告期限である10ヵ月以内に遺産分割が終わらないと、税金の申告や納付ができず、延滞税や加算税が課されることもあります。

スムーズな相続手続きを進めるためにも、できるだけ早く遺産分割協議を行い、適切な方法で遺産を整理するのが大切です。

相続財産の名義変更

家族が亡くなったあと、車や株式などの相続財産の名義変更を行わないままでいると、さまざまな問題が発生する可能性があります。

たとえば、名義変更をしないと、車や株式は法的に相続人全員の共有財産として扱われるため、売却や処分の際には相続人全員の同意が必要です。相続人の間で意見が一致しなかった場合、手続きが進まず、そのまま放置されてしまうケースもあります。

また車の場合、名義が故人のままでは売却や廃車手続きをおこなえず、自動車税の請求が続いてしまうことがあります。

同様に、株式についても名義変更をしないと、配当金を受け取れなかったり、売却ができなかったりするため注意しましょう。

相続税申告と納付

相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内におこなう必要があります。

この期限を過ぎても申告をしなかった場合、無申告加算税が発生し、自主的に期限後申告を行った場合でも税額の5%が課されます。さらに、税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合は10%、追加納付額が50万円を超える部分には15%以上(納付額によって変動)の税率が適用されるため、負担が大きくなります。

また、納付が遅れると延滞税が発生し、納期限の翌日から2ヵ月以内は年2.4%、それを超えると年8.7%の税率で日割り計算されるため、支払う費用がさらに増えてしまいます。加えて、期限内に申告しないと配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの税負担を軽減する制度を利用できなくなる可能性があります。その結果、本来よりも多額の相続税を支払うことになるケースもあります。

さらに、納税を怠り続けると、税務署から督促が行われ、それでも支払わなければ財産が差し押さえられ、公売にかけられるリスクもあります。こうした事態を避けるためにも、相続税の申告と納付は期限内に適切におこないましょう。

【死後1年以内】遺留分に関する手続きをしないとどうなる?

ここでは家族の死後1年以内におこなう必要がある遺留分に関する手続きについてと怠ってしまった場合のリスクについて解説していきます。

遺留分侵害請求

遺留分侵害額請求とは、法定相続人が最低限もらえるはずの取り分(遺留分)を遺言や生前贈与によって侵害された場合に、不足分の金銭を請求できる権利のことです。

遺留分侵害額請求は、被相続人の死亡と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内におこなう必要があります。

1年を過ぎると、請求権は時効により消滅します。また、相続開始から10年が経過すると、たとえ侵害を知らなかった場合でも、請求権は消滅するため注意が必要です。

なお請求権の時効を止めるには、相手方に遺留分の請求の意思表示をおこなう必要があります。

その際は、内容証明郵便などの書面でおこなうようにしましょう。これにより時効の進行を止めることができます。手続きを怠ると、遺留分の権利を行使できなくなるリスクがあるため、早めの対応が必要です。

【死後3年以内】保険金請求や相続登記の手続きをしないとどうなる?

ここでは家族の死後3年以内におこなう必要がある手続きと怠ってしまった場合のリスクについて解説していきます。

| ▼死後3年以内におこなう手続き 相続登記死亡保険金の請求 |

相続登記

相続によって不動産を取得した場合、取得日から3年以内に登記の申請をおこなう必要があります。もし正当な理由なく期限を過ぎると、最大10万円の過料が科される可能性があります。

それ以外にも相続登記を怠ると、さまざまなリスクが生じます。

たとえば、相続人のうちのひとりが亡くなったり、認知症になってしまったりした際には、登記内容が複雑になり、手続き費用が高額になる可能性があります。

また相続した不動産の売却ができなかったり、他の相続人の都合で差し押さえられてしまったりするケースもゼロではありません。

そのため、相続登記は速やかにおこなうようにしましょう。手続きを放置すると、法的なペナルティだけでなく、将来的なトラブルや財産の損失につながる可能性があります。

死亡保険金の請求

家族が亡くなって、死亡保険金を受けとるには、受取人が保険会社に請求手続きをおこなう必要があります。

請求期限は被保険者の死亡翌日から3年以内と定められており、この期間を過ぎると保険金の請求権が消滅する可能性があります。

手続きの流れとしては、まず保険会社に連絡し、必要な書類を提出します。一般的に、死亡診断書や受取人の本人確認書類などが必要になる場合が多いですが、詳細は保険会社ごとに異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。

万が一、3年を過ぎてしまった場合でも、保険会社が時効を主張しない場合は保険金を受け取れる可能性があります。そのため、期限が過ぎた場合でも諦めずに保険会社に相談してみることをおすすめします。

【特例ケース】相続人が海外在住、認知症など…こんなときはどうする?

ここでは相続人が海外在住や認知症など、特例のケースで相続手続きができない場合はどうすればいいのかを解説していきます。

海外在住の相続人がいる場合

相続人の中に海外在住者がいる場合でも、遺産分割協議は全員でおこなう必要があります。

海外在住者を除外して手続きを進めることはできないため、海外在住の相続人も遺産分割協議に参加し、同意を得なければなりません。

この際、海外在住者は日本の印鑑証明書を取得できないため、代わりに現地の日本領事館で署名証明書を取得する必要があります。署名証明書とは、領事の面前で署名が行われたことを証明する書類で、遺産分割協議書に添付すれば、印鑑証明書の代替となります。

また、不動産の相続登記手続きでは、住所を証明するために在留証明書が求められる場合があります。在留証明書も日本領事館で発行される書類で、現地での住所を証明するものです。

これらの書類を適切に準備し、相続人全員の協力を得ることで、スムーズな相続手続きが可能です。

手続きを放置すると、法的な問題や財産の管理・処分に支障をきたす恐れがあるため、早めに対応するようにしましょう。

相続人が認知症の場合

相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見制度の利用が有効です。

成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申し立てを行います。申し立て人は親族のほか、市区町村長でも問題ありません。

その後、必要書類(診断書・戸籍謄本など)を提出し、裁判所の審査を受けます。審査の結果、成年後見人として親族や弁護士などが選任され、正式に代理人としての権限を持ちます。

選任後は、成年後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、手続きを進めます。

申し立てには数か月かかるため、早めの対応が必要です。

未成年の子どもが相続人になる場合

未成年者が相続人となる場合、遺産分割協議を進めるために特別代理人を選任する必要があります。

通常、未成年者の法的手続きは親権者が代理しますが、親権者自身も相続人である場合、利益が対立するため代理ができません。

そのため、家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選んでもらいます。

選ばれた代理人(弁護士など)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加すれば、公正な手続きが可能です。

相続人が行方不明・失踪状態

相続人の中に行方不明者がいる場合でも、全員の同意がなければ遺産分割協議は成立しません。

そのため、このような場合でも戸籍謄本を使って行方不明者の住所を特定するなどして、連絡をとるようにしましょう。

それでも行方不明者と連絡が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人(行方不明者の代理人)の選任を申し立てる必要があります。

申し立てをする際は、行方不明者の戸籍謄本や財産目録などの書類を用意し、手続きをおこないましょう。

また、行方不明の期間が7年以上に及ぶ場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることも可能です。

失踪宣告が認められると、法律上その行方不明者は死亡したとみなされ、相続手続きを進めることができます。

相続の手続き期限を過ぎてしまった…!どうすればいい?

ここでは相続手続きの期限が過ぎてしまった場合、どうすればいいのかの疑問を解決していきます。

死亡届の提出

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出する必要がありますが、期限を過ぎてしまった場合でも速やかに手続きをおこなうことが重要です。

提出が遅れた場合、戸籍法に基づき5万円以下の過料が科される可能性がありますが、正当な理由があれば免除されることもあります。

役所では遅延の理由を確認されますが、正直に事情を説明すれば受理されます。また、住民票の抹消や健康保険の資格喪失手続きにも影響が出るため、関連手続きも忘れずにおこなうのが大切でしょう。

火葬許可申請書の提出

火葬許可書は、故人の火葬をおこなうために必要な書類であり、通常、死亡届を提出したあとに発行されます。

そのため死亡届の提出と同様、期限を過ぎてしまった場合でも、早めに市区町村の役所に相談し、手続きを進めることが重要です。

また葬儀の準備などで、火葬許可申請書を提出しに行くのが難しいという場合は、葬儀社に代理で提出を依頼できるため検討してみましょう。

相続放棄

相続放棄は、本来、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

しかし、期限を過ぎてしまった場合でも、以下のような特定の条件を満たせば認められる可能性があります。

- 相続放棄の理由となる財産や借金の存在を知らなかった

- 知らなかったことに合理的な理由がある

- 相続の事実を知ってから3カ月以内に相続放棄を申し立てた

たとえば、被相続人と生前ほとんど交流がなかった場合や弁護士に調査を依頼しても借金が判明しなかった場合、借用書や契約書がすでに処分されていた場合も、考慮される可能性が高いです。

そのため、期限を過ぎてしまった場合でも、すぐに家庭裁判所に相談し、正直に事情を説明するようにしましょう。

準確定申告

準確定申告は、被相続人(亡くなった方)の所得税を相続人が代わりに申告・納税する手続きで、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内におこなう必要があります。

申告の期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに申告・納税をおこないましょう。申告が遅れた理由によっては、税務署に相談すれば、ペナルティの軽減や免除が認められる場合もあります。

また税理士に相談すれば、有利に対応してくれる場合があるため専門家に頼るのもひとつの手でしょう。

相続税申告

相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内におこなう必要があります。

申告期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く税務署に申告・納税をおこなうことで、理由によってはペナルティが軽減される場合もあります。

また、遺産分割が未確定で申告が遅れる場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を提出すれば特例の適用が可能です。

相続税の申告は専門的な知識が必要なので、早めに税理士へ相談し、適切に対処しましょう。

相続登記

相続登記は、被相続人の不動産を相続人名義に変更する手続きで、2024年4月から義務化されました。

期限を過ぎてもすぐにペナルティが適用されるわけではありませんが、長期間放置すると過料の対象となる可能性があるため速やかに登記を進めましょう。

必要書類の収集や手続きに不安がある場合は、司法書士に相談するのがおすすめです。放置せず、早めに手続きを完了させましょう。

まとめ:相続手続きは早めが肝心!専門家を活用してスムーズに

本記事では、相続手続きの流れや期限、期限切れのリスクや対処法について解説しました。

相続手続きは、期限があるものが多いだけでなく、必要書類の準備や手続きの流れが複雑です。

手続きに不安を感じる場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。