亡くなった人の財産を調べる方法は?ゼロから始める財産調査と落とし穴

相続の手続きを進めたいのに、亡くなった方の財産を調べる方法がわからないという声は少なくありません。財産調査により故人の財産の全容を把握することは、相続手続きを適切に進める上で非常に重要です。

本記事では、何が相続財産に含まれるのか、どうすれば漏れなく調査できるのかを具体的な方法と必要書類を交えて解説します。また、財産調査が不十分な場合に起こりうるリスクと、その対策についても紹介します。

亡くなった人の財産調査はなぜ必要?調査できる?

家族が亡くなると、遺産相続の手続きや債務の清算のために、故人の財産を全ての把握が必要です。遠方に住む親が亡くなった場合や、疎遠な親族の相続人となった場合など、どのような財産をもっていたかわからず途方に暮れる方もいるでしょう。

しかし、適切な方法と手順を踏めば、故人の財産を詳しく調べることは十分に可能です。具体的な調査方法と必要書類、さらには注意点まで、順を追って解説します。

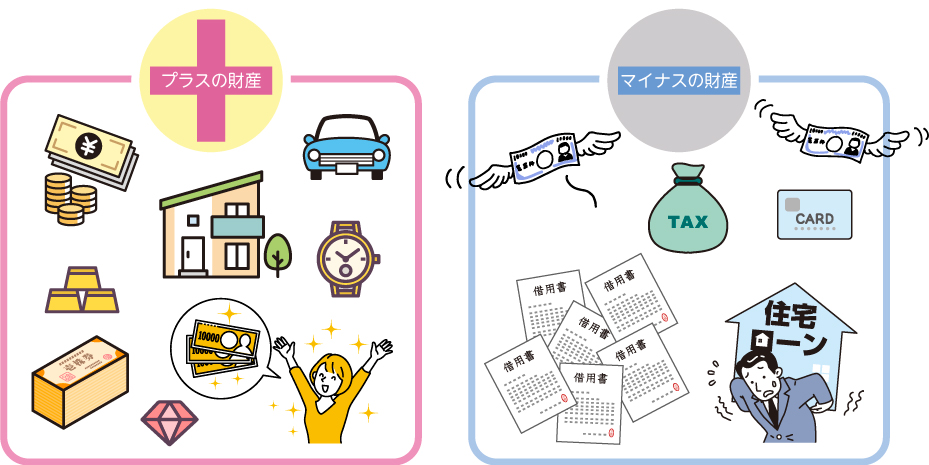

【要注意】相続財産はプラスの財産だけではない

相続財産というと、現金や不動産といったプラスの財産ばかりを思い浮かべるかもしれませんが、実は借入金などのマイナスの財産も含まれます。相続人は故人の権利だけでなく義務も承継するため、相続財産の全容を知った上で相続の手続きを進めることが大切です。

プラスの財産とは

プラスの財産とは、故人が所有していた価値のある資産を指し、たとえば以下のようなものがあります。

- 現金(タンス預金など)

- 預貯金

- 株式、投資信託などの有価証券

- 土地、建物、マンションの区分所有権など

- 自動車、オートバイ、船舶

- 貴金属、宝石類(指輪、ネックレス、時計など)

- 美術品、骨董品、絵画

- 高価な家具

- ゴルフ会員権、リゾート会員権

- 売掛金債権(事業を行っていた場合)

- 未収金債権(家賃収入など)

- 著作権、特許権などの無形財産権

複数の金融機関に口座が分散していたり、複数の不動産が各地に点在していたりするケースも珍しくありません。相続人全員が納得して円満に遺産分割を進めるために、財産を漏れなくリストアップし、評価額の根拠を明確にすることが重要です。

マイナスの財産とは

一方マイナスの財産は、以下のような借入や負債を指します。

- 住宅ローン

- 自動車ローン

- 消費者金融からの借入

- クレジットカードの未払い残高

- 滞納している税金

- 未払いの医療費、公共料金

- 個人事業主としての借入

- 連帯保証人となっている借金

相続人は原則としてプラスの財産だけでなく返済の義務も承継するため、借金の存在を把握せずに相続してしまうと思わぬ経済的負担を負うことになりかねません。

逆に、借金が相続財産を上回ることがわかっていれば、相続放棄や限定承認も検討できます。ただし、相続放棄や限定承認は相続の開始を知ってから3ヶ月以内という期限があるため、財産調査は早急におこなう必要があるのです。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、法律上の遺産分割の対象とはならないものの、相続税の計算上は相続財産として扱われる資産です。たとえば以下のようなものがあります。

- 生命保険金(故人の死亡により支払われるもの)

- 死亡退職金(会社などから支払われる退職金、功労金、弔慰金など退職手当金に準ずるもの)

- 相続開始3年前の贈与財産(2024年1月1日以降の贈与は7年に延長)

みなし相続財産は、調査が後手に回りやすい傾向があります。故人の勤務先や保険会社から証明書類を取得し、漏れなく把握しましょう。

種類別!亡くなった人の財産を調べる具体的な方法と必要書類

亡くなった方の財産は多岐にわたり、種類ごとに調査の方法や準備する書類が異なります。ここでは代表的な財産について具体的な調べ方と、必要な書類について詳しく解説します。

現預金

自宅に現金を保管していないか確認しましょう。中には多額のタンス預金をしている方もいます。故人のタンス預金は見つけた人が自分のものにしてしまうケースも少なくありませんが、相続財産を勝手に消費するとトラブルを招きます。必ず相続人全員で共有しましょう。

預貯金は、故人の通帳やキャッシュカード、過去の取引明細など取引先の金融機関の手がかりを探しましょう。何も見つからない場合でも、地域の銀行やゆうちょ銀行など利用していた可能性のある金融機関に、口座の有無や取引記録を照会できる場合があります。

取引履歴照会の必要書類

- 金融機関所定の依頼書

- 故人の死亡の事実が確認できる除籍謄本など

- 相続人の戸籍謄本

- 相続人の本人確認書類

- 相続人の実印・印鑑証明書

故人の銀行口座は、金融機関が亡くなったことを把握すると相続の手続きが終わるまで凍結されるのが一般的です。勝手に引き出すのは避け、遺産分割協議が終わってからあらためて名義変更の手続きをおこないましょう。

不動産

故人が所有する不動産を網羅的に知るためには、固定資産税の納税通知書を確認するのがおすすめです。固定資産税は不動産がある市区町村ごとに課税されます。自宅の土地建物以外にも不動産をもっている可能性がある方は、住んでいる自治体以外からも固定資産税の納税通知書が届いていないか確認しましょう。

納税通知書が見つからない場合でも、市区町村役場の資産税担当課で、その市区町村内にある故人名義の不動産の一覧表を取得できます。「固定資産台帳」や「名寄せ帳」と呼ばれるものです。

名寄帳取得の必要書類

- 名寄帳交付申請書(各自治体の様式)

- 申請者の本人確認書類

- 故人の死亡の事実が確認できる除籍謄本など

- 申請者が故人の相続人であることを証明する書類

- 手数料 1通200~400円程度

不動産の権利証(登記済権利証または登記識別情報通知)も不動産の所有権を証明する重要な書類です。自宅の金庫や書類保管場所を探しましょう。不動産ごとの詳細な情報(所在地、地番、地目、地積、種類、構造、床面積、所有者、抵当権などの権利関係)を確認するには、法務局で登記事項証明書を取得するのが確実です。

登記事項証明書は、法務局に備え付けの交付請求書に記載するだけで誰でも取得できます。手数料は1通600円です。ただし、対象の不動産が特定できている必要があります。権利関係が複雑な場合や不動産が複数ある場合は、登記の専門家である司法書士に相談すると安心です。

株式・投資信託などの有価証券

株式や投資信託などの有価証券は、証券会社や銀行の取引口座に保管されています。通帳や取引報告書、郵送物を確認し、取引していた証券会社を特定しましょう。証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせると、故人が口座を開設していた証券会社・信託銀行の名称や対象となる有価証券がわかります。

ほふり照会の必要書類

- 開示請求書

- 申請者(照会する相続人)の本人確認書類のコピー

- 相続関係がわかる戸籍謄本等 または 法定相続情報一覧図の写し

- 被相続人(故人)の住所証明書

- 手数料1件あたり6,050円(税込)

ほふりの照会で証券会社が判明したら、証券会社に対して別途、残高証明書の発行請求や取引履歴の開示請求をおこなう必要があります。

自動車

故人が使用していた車の車検証を確認しましょう。車検証は社内に保管しているケースがほとんどです。車が相続財産かどうかを判断するには「所有者」の欄を確認します。所有者が故人名義であれば、その自動車は相続財産です。一方、故人が使用していた車でも、所有者がローン会社やディーラーになっている場合は相続財産にはなりません。車検証が見つからない場合は、自賠責保険証明書や任意保険の証券、自動車税の納税通知書等を探しましょう。

借金・ローン・連帯保証債務

故人の負債の調査は、相続人が相続するか否かは判断するために重要です。まず、故人の自宅にある郵便物や通帳、契約書、督促状、クレジットカード明細などを確認しましょう。

信用情報機関へ情報開示を請求すると、金融機関からの借入やローン、連帯保証債務の有無がわかります。不動産の賃貸契約や奨学金などで保証会社を利用していた形跡があれば、連帯保証債務がないか確認しましょう。

信用情報機関へ照会する場合の必要書類

- 開示請求書

- 故人の死亡の事実が確認できる書類

- 請求者(相続人)の本人確認書類

- 請求者が故人の相続人であることを証明する書類

主な信用情報機関は株式会社シー・アイ・シー (CIC)、株式会社日本信用情報機構 (JICC)、全国銀行個人信用情報センター (KSC)の3種類です。加盟している金融機関の種類が異なるため、3社全てに照会をかけると確実です。

オンラインサービス

近年、オンラインサービスを通じた財産があるケースが増えています。以下のような財産は形がないため、故人のパソコンやスマートフォン・メール履歴などを丹念に調べる必要があります。

- ネットショッピングサイトのポイント残高

- 電子マネーやプリペイド型サービスの残高

- アフィリエイト収入や広告収入

- オンラインゲーム内のアイテムや通貨

- クラウドソーシングやスキルシェアサービスなどの未精算報酬

調査を進めるには、各サービスアカウントのIDやパスワードが必要です。IDもパスワードもわからない場合は、アクセスするのが非常に困難です。

故人のデジタルデバイスのメモ帳や、ブラウザのパスワード保存機能、パスワード管理アプリなどに情報が残っていないか徹底的に探しましょう。死亡後のアカウント利用や情報開示に関する規約はサービスによってまちまちです。相続人にアクセスを許可するケースもあれば、アカウントを凍結・削除するのみのケースもあります。

自力での調査やサービス提供者への問い合わせが難しい場合、またはデジタル資産の価値が高い場合は、専門家への相談を検討しましょう。

ネット銀行・仮想通貨

ネット銀行は紙の通帳やキャッシュカードを発行しないため、IDやパスワードがなければ口座の存在すら把握しづらいのが実情です。スマートフォンアプリで管理しているケースが多いため、故人のスマートフォンなどを確認しましょう。

仮想通貨もデジタル資産のひとつであり、ウォレットの管理状況や取引履歴の調査が必要です。秘密鍵やパスフレーズがわからなければアクセスは困難で、最悪の場合は財産が失われてしまうリスクもあります。アクセスできたとしても、評価が難しい財産のため、デジタル資産に強い税理士などの専門家への相談をおすすめします。

財産調査が不十分な場合のリスク

亡くなった人の財産の全容をきちんと調査しないと、あとから思わぬトラブルに見舞われるおそれがあります。ここでは、財産調査が不十分な場合に起こりうるトラブルを解説します。

相続放棄・限定承認の3ヶ月ルール

財産調査の結果、亡くなった方に多額の借金があることが判明した場合、相続放棄や限定承認を検討する方が多いでしょう。相続放棄は相続人としての一切の権利義務を放棄するため、プラスの財産は受け取れませんが、借金を背負う義務もなくなります。限定承認は、プラスの財産の範囲で債務の弁済を引き受ける方法です。いずれも相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

もし手続きをせずに3ヶ月が過ぎてしまうと、借金も含めて全ての財産を相続することになってしまいます。3ヶ月の間に財産調査を終え、相続放棄が必要かどうかを判断し、家庭裁判所での手続きを行わなければならないため、時間的なプレッシャーが大きいのです。調査が遅れて相続放棄の期限に間に合わないと、相続人に多額の借金返済義務が生じるリスクがあります。

財産調査は早急に開始し、財産の全容を把握するのが難しい場合は、迷わず相続に強い行政書士などの専門家に相談しましょう。

財産隠し・申告漏れのリスク

財産調査が甘いと、相続人が把握できていない財産について税務署から指摘を受けるリスクがあります。相続税申告に含めるべき財産を見落としていれば申告漏れです。期限に遅れて正しく申告し直すことにより、追徴課税となったり、延滞金などのペナルティを受けたりする可能性があります。

意図的に財産を隠蔽したと税務署に判断された場合、重加算税というもっとも重いペナルティが課され、税率は大幅に上がります。 一部の相続人が知っていてわざと申告しなかった財産があった場合でも、その影響は相続人全員の連帯責任です。「知らなかった」では済まされないため、財産調査は徹底的におこなうことが大切です。

遺産分割協議でのトラブル

遺産分割協議を始める際には、分割するべき財産が全てわかっているのが前提です。遺産分割協議が終わってから新たに財産や負債が判明した場合、協議の前提が崩れることになり、協議のやり直しが必要になったり、相続人同士のトラブルになったりするおそれがあります。

不動産や有価証券など評価が難しい財産が多い場合は、評価額が適正かどうかで揉めるケースもあります。遺産分割協議の長期化は、相続税申告の期限に間に合わない、相続財産が有効活用できないなどの事態を招きます。

トラブルを避けるためには、財産調査段階から相続人全員が情報を共有し、透明性のある話し合いを心掛けることが重要です。専門家を交えることで公平な意見調整が可能となり、円満な解決が期待できます。

財産調査を専門家に依頼する費用と期間

亡くなった人の財産を調べる作業は複雑で、相続人が自分でおこなうのが難しいケースも多いです。

行政書士、司法書士、税理士などの相続の専門家に依頼すると、網羅的に財産を調査できます。さらに、遺産分割協議の作成や相続税申告、各種名義変更手続きなど、それぞれの専門領域に応じた手続きの代行も必要に応じて依頼できるため、相続人の負担が大幅に軽減されます。ここでは、財産調査を専門家に依頼する場合の費用と期間について解説します。

費用は10万円~が目安

専門家に財産調査を依頼する場合の費用は、調査範囲や案件の複雑さによって異なりますが、一般的な相場は10万円程度からです。調査対象が預貯金や不動産、株式だけでなく、負債やデジタル資産まで広がると、費用は数十万円に及ぶこともあります。

依頼時に着手金を支払い、調査完了後に残りの報酬を支払うのが一般的です。多くの場合、戸籍謄本や登記事項証明書の取得費用、金融機関への照会手数料などの実費は別途請求となります。費用の見積もりは事前に提示してもらい、追加料金の有無を確認しておきましょう。

期間は1~2ヶ月

財産調査にかかる期間は、一般的に1~2ヶ月が目安です。調査対象の数や複雑さ、必要書類の入手の速さ、金融機関や役所の対応状況によって前後します。遠方の不動産や複数の金融機関が関係する場合は時間がかかる傾向があります。

相続放棄や相続税申告の期限を考慮すると、早期に調査を開始することが望ましいでしょう。特に、相続放棄の期限ギリギリになってから調査を依頼しても、期限までに十分な調査ができない可能性があります。依頼時に期間の見通しを確認し、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

専門家に依頼するメリット

専門家に財産調査を依頼するメリットは、専門知識と経験に基づいた漏れのない調査が可能なことです。金融機関や役所とのやりとり、必要書類の収集を代行してもらえるため、相続人の時間的な負担も大幅に減ります。

調査の結果、多額の借金が判明した場合でも、相続放棄や限定承認の手続きについても適切なアドバイスが得られます。遺産分割協議や相続税申告も、専門家のサポートがあると安心です。

財産調査後の手続き

財産調査と並行してやるべきことは、遺言書の有無の確認と相続人の確定です。遺言書がある場合は遺言書に基づいて遺産分割をおこなうため、自宅だけでなく公証役場や法務局に保管されていないかも入念に調べましょう。誰が相続人となるかは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、関係をたどって確認します。

相続人と相続財産が判明したあと、相続人全員で財産調査の結果を共有し、遺産分割協議を行います。どの財産を誰が相続するかを話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。不動産の相続登記が必要な場合は司法書士に、相続税の申告・納付が必要な場合は税理士に相談しましょう。

財産調査は相続のはじめの一歩です。その後の手続きも含めて専門家と連携しながら進めることで、相続手続き全体をスムーズに進められるでしょう。

まとめ

亡くなった人の財産を調べる方法は、財産の種類によって異なります。財産調査は相続手続きの入口であり、迅速かつ網羅的におこなうことが重要です。しかし、相続人が自分でおこなうのは時間的にも精神的にも負担が大きいものです。さらに、財産調査が不十分な場合、相続税の追徴課税や遺産分割協議でのトラブルなどにつながるリスクがあります。相続人だけで何とかしようとせず、信頼できる専門家に任せるのもひとつの方法です。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続についてのご相談を受け付けています。財産調査だけでなく、相続人の調査や遺産分割協議、預貯金の名義変更などにも対応可能です。税理士や司法書士と連携し、当事務所が窓口となって相続手続き全般をおこないますので、相談先に迷っている方もぜひお気軽にご相談ください。